6.3 Kulturreflexive Haltung

| Website: | Glocal-Campus |

| Kurs: | Die Inner Development Goals im interkulturellen Coaching |

| Buch: | 6.3 Kulturreflexive Haltung |

| Gedruckt von: | Gast |

| Datum: | Donnerstag, 3. April 2025, 11:28 |

1. Ein Beispiel zum Einstieg

Im Thinking geht es um das Entwickeln unserer kognitiven

Fähigkeiten, "indem wir verschiedene

Perspektiven einnehmen, Informationen

bewerten und die Welt als ein

zusammenhängendes Ganzes begreifen."

Ein entscheidender Schritt hierfür ist die Ergänzung der Coaching-Haltung um einen weiteren Aspekt, der zu einer kulturreflexiven Haltung führt.

Um die kulturreflexive Haltung kennen zu lernen, starten wir mit einem Beispiel. Analysiere folgende Situation:

Vor kurzem sind Herr Sabia, ein Allgemeinmediziner, und seine Familie, die vor dem Krieg in Syrien geflüchtet sind, in eine Wohnung im selben Stockwerk wie Herr und Frau Schmidt eingezogen, die in ihrem Heimatland seit 25 Jahren in diesem Wohnblock leben. Herr Schmidt ist der Hausmeister des Wohnblocks. Ada, Ben und Clarissa, wohnen in einer Wohngemeinschaft ebenfalls in dem Haus, allerdings in einem anderen Stockwerk. Bei einem Smalltalk im Treppenhaus beschwert sich Frau Schmidt bei ihnen über die Schuhe vor der Tür, den Lärm (einige seltsame Geräusche) und die vielen Besucher und Besucherinnen, die ihre neuen Nachbarn empfangen. Angesichts dieser Probleme geht sie davon aus, dass muslimisches Verhalten nicht in die Hausgemeinschaft passt...

Die Kulturreflexivität nähert sich dieser Situation durch die Verwendung von drei Arten von Annahmen und Fragen.

- Unter der Annahme, dass soziale Handlungen für die interagierenden Teilnehmer sinnvoll sind, welche Faktoren könnten hier kulturtypisch sein (z.B. bezogen auf unterschiedliche Kollektive wie eine (Sprach-)Gemeinschaft, eine gemeinsame Orientierung (z. B. Leistungssport), ein Land oder eine Region)?

- Die vielfältigen kulturellen Einflüsse, die hier im Spiel sind, bedeuten, dass es ein hohes Maß an Komplexität und Interdependenz gibt. Man könnte also sagen, dass es keine einzelne Ursache gibt und dass die Interpretationsmöglichkeiten begrenzt sind. Dennoch brauchen wir Lösungen für die Situation: Die Frage lautet daher: "Wie können wir gemeinsam erkunden Möglichkeiten erkunden und nach Lösungen suchen, ohne wirklich zu verstehen und zu wissen?“

- Schließlich ist keine Begegnung voraussetzungslos. Welche Privilegien sind vorverteilt und welche Machtstrukturen und kollektiven Erfahrungen sind in dieser Situation potenziell aktiv? Welche Maßnahmen könnten zu mehr Gerechtigkeit führen.

Eine kulturreflexive Analyse sieht wie folgt aus:

Der Ansatz, der durch die erste Frage charakterisiert wird, ist der bekannteste. Wir wissen oder erkundigen uns nach dem Sinn, den Gründen und Motiven des Phänomens. Vielleicht sind die Sabias einfach an die Tradition gewöhnt, die Schuhe auszuziehen, bevor sie eine Wohnung betreten, und betrachten dies als einen üblichen Akt der Höflichkeit. Auch der Empfang von Besuchern und Besucherinnen aus dem Freundes- und Familienkreis bei gleichzeitiger herzlicher Kommunikation könnte für sie ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens sein.

Zweitens sind wir uns bewusst, dass es viele andere Kollektive gibt, die beteiligt sind. Die Sabias zum Beispiel sind nicht nur eine Familie „aus Syrien“, sondern auch Mitglieder eines lokalen Sportvereins (Fußball), sie sind Christen und gehören mehreren anderen Kollektiven an, die wichtig sein könnten, von denen wir aber bisweilen nichts wissen. Auch die Kultur und Organisation der Wohngemeinschaft im Haus ist hier entscheidend. Gibt es Verpflichtungen und eine Hausordnung? Wie sieht es mit den impliziten Regeln aus, wie z. B.: Reden die Nachbarn selten miteinander oder helfen sie sich gegenseitig? Treffen sie sich manchmal auf Partys und tauschen sich aus? Wie könnte eine friedliche Lösung unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Gewohnheiten aller Parteien aussehen? Schließlich scheinen die Bedürfnisse der Schmidts durch das neue Verhalten im Haus nicht befriedigt zu werden. Und was ist mit den Bedürfnissen der Sabias?

Bei der dritten Frage betrachtet man das Szenario aus einem machtkritischen Blickwinkel: Akteurinnen und Akteure verfügen in Interaktionen über unterschiedliche Ressourcen an Sozialkapital, die ungleich verteilt sind und als versteckte Einflussfaktoren fungieren, die den jeweiligen Parteien Stärke oder Schwäche verleihen. Faktoren wie Geschlecht, Bildung, Sprachkenntnisse, Familienstand und vieles mehr verleihen den Worten der einzelnen Gesprächsbeteiligten mehr oder weniger "Gewicht".

Es gibt Asymmetrien: Die Schmidts haben eine lange Tradition im Haus und leben in ihrem Heimatland (mit den entsprechenden Passprivilegien, Rechten, Netzwerken und wahrscheinlich Sprachkenntnissen), während die Sabias ihr Heimatland unfreiwillig aufgrund eines Krieges verlassen mussten, der ihr Leben wahrscheinlich völlig durcheinander geworfen hat, und die nun in einer fremden Umgebung mit einem prekären Aufenthaltsstatus und vielen anderen Hürden leben, die es zu überwinden gilt.

Dies sind Gedanken aus dem kulturreflexiven Ansatz. Zur Veranschaulichung zeigen wir hier drei unterschiedliche Antwortmöglichkeiten auf die Beschwerde von Frau Schmift, entsprechend der drei oben referierten Blickwinkel.

1. Hier könnte man Verständnis für die Situation zeigen und den Schmidts erklären, dass die Gewohnheiten der Sabias kulturellen Ursprungs sein könnten. Es könnte sein, dass die Schmidts dadurch mehr Verständnis für das Verhalten aufbringen werden, wenn sie die Beweggründe verstehen.

2. Man könnte erwähnen, dass die Sabias, genau wie die Schmidts, Christen und keine Muslime sind. Man könnte aufzeigen, dass es keine Hausregeln gibt, oder zumindest dass niemand jemals auf strengen Regeln bestanden hat. Man könnte ausführen, dass es geholfen hat, dass die Nachbarn die Gewohnheiten der anderen kennen (wer gerne ausschläft, wer früh ins Bett geht, wer am Wochenende gerne bastelt usw.) und dass sie auf diese Weise die Bedürfnisse der anderen respektieren. Man würde das Ehepaar Schmidt an diese hilfreichen Praktiken erinnern und sie ermutigen, das Ehepaar Sabia einzuladen, um zu einem geeigneten Zeitpunkt mit ihnen über die Situation und mögliche Lösungen zu sprechen. Es könnte auch helfen, wenn sich beide Familien besser kennen lernen und vielleicht über ein gemeinsames Leben in einem Haus zu sprechen. Es kann zum Beispiel gut sein, dass die Sabias auch bei anderen im Haus auf Irritationen gestoßen sind oder das andere sich nicht an Schuhen und Geräuschen stören.

3.) Diese Position könnte darauf verweisen, dass es ein traumatisches Erlebnis sein muss, sein Zuhause zu verlieren und sich in einem neuen Land alles neu wieder aufbauen zu müssen und dass es vor diesem Hintergrund vielleicht wichtig ist, sich mit anderen zu treffen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Es könnte auch sein, dass Treffen außerhalb der Wohnung aus unterschiedlichen (z.B. finanziellen) Gründen eventuell nicht möglich sind. Unterschiedliche Wissensstände über Hausregeln aufgrund längerer und kürzerer Wohndauer in der Hausgemeinschaft können hier bewusst gemacht werden. Ziel ist es hier, die privilegierten Positionen des Rest der Hausbewohner:innen zu deutlich zu machen.

Die Idee eines kulturreflexiven Ansatzes besteht darin, die Perspektiven auf das, was wir für Kultur halten, systematisch zu erweitern, wie im obigen Beispiel gezeigt.

Der kulturreflexive Ansatz kann als ein systematischer Weg angesehen werden, mit dem Wissen, das wir über Kultur haben oder lernen, umzugehen, einschließlich unserer Reflexion über dieses Wissen. Er arbeitet mit verschiedenen Kulturbegriffen und ihren jeweiligen theoretischen Traditionen und kombiniert sie zu drei Meta-Perspektiven, die in den folgenden Abschnitten erläutert werden:

- Der erste Ansatz interpretiert die Situation aus einer kulturellen Gewohnheit heraus, ein klassischer interkultureller Ansatz. Wir nennen ihn die Quasi-natürliche Weltanschauung als interkulturelle Perspektive.

Hier haben wir die Frage im Kopf:

Welche kulturellen Faktoren in Form von unterschiedlichen Perspektiven und Bedeutungen könnten dabei eine Rolle spielen?

- Der

zweite Ansatz macht bewusst, dass wir angesichts der vielen kollektiven

Zugehörigkeiten und des dynamischen Charakters von Kulturen die Gründe

für Handlungen nicht genau kennen können, was bedeutet, dass wir

nachfragen, mit dem Nicht-Verstehen-können oder "Nichtwissen" arbeiten

und gemeinsam Lösungen finden müssen. Wir nennen ihn: Systemisch-konstruktivistische Ko-Konstruktion auf der Grundlage eines multikollektiven Ansatzes.

Hier haben wir die Frage im Kopf:

Welche anderen Kollektive und Systeme, insbesondere ein organisationaler Kontext, könnten einen Einfluss haben? Was wissen wir nicht und wofür brauchen wir überhaupt eine Lösung? - Der dritte Ansatz antizipiert die Machtasymmetrien in der Situation. Im

Vergleich zu den neuen Nachbarn haben die Bewohnerinnen und Bewohner

ohne Fluchthintergrund Privilegien, wie z.B. die Kenntnis der lokalen

Regeln, das Gefühl der Sicherheit oder einen sicheren

Aufenthaltsstatus. Wir nennen ihn: Machtreflexive Praxis (weil wir Macht und ihre Reduzierung im Verhalten und sprachlich praktizieren).

Hier haben wir die Frage im Kopf:

Welche Privilegien und kollektiven Erfahrungen sind in der gegebenen Interaktion vorverteilt und müssen berücksichtigt werden?

Ein kulturreflexiver Ansatz wird umgesetzt, indem all diese verschiedenen möglichen Perspektiven reflektiert und eingenommen werden.

Es gibt keine feste Reihenfolge bei der Verwendung der Meta-Perspektiven, d. h. im kulturreflexiven Ansatz kann mit jeder Perspektive begonnen und die drei Perspektiven wie ein Kaleidoskop verwenden werden, um eine Szene aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Wichtig ist, dass wir das Szenario/ein Anliegen aus allen drei Perspektiven betrachten und die Bedeutung der Identitäten und Ressourcen der Beteiligten in einer bestimmten Situation berücksichtigen und erst dann vielleicht unseren nächsten Handlungsschritt wählen.Ansatz 1 und 2 habt ihr bereits kennen gelernt. In der Folge verdichten wir noch mal wichtige Aspekte dieser Ansätze, um dann den dritten Ansatz, den der "Machtreflexiven Praxis" darzustellen.

*Hinweis: Die Inhalte dieses Abschnitts sind im Projekt Edubox entstanden und wurden für diesen Lernkontext modifiziert. Sie unterliegen der Creative Commons Lizenz CC BY-SA 4.0.

2. Perspektive: "quasi-natürliche Weltsicht"

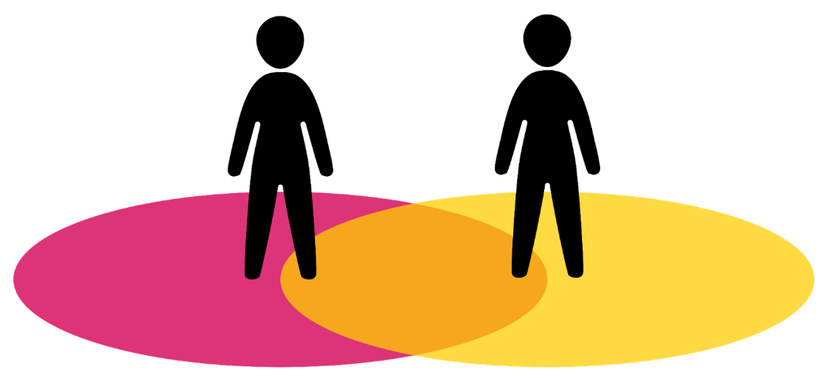

Die so genannte "quasi-natürliche Weltsicht" geht davon aus, dass wir bei Begegnungen mit anderen Menschen in der Regel unser Wissen und unsere Annahmen, die wir nutzen, um Verhalten zu interpretieren, als Tatsachen betrachten. Da wir wissen, dass es unterschiedliche Gewohnheiten, Werte und Bedeutungen gibt, verwenden wir unser vorhandenes Wissen zum Interpretieren und erweitern es durch Nachfragen, um dieses Wissen zu vertiefen und mehr zu verstehen. Auch die Wissenschaft liefert uns Interpretationen und Rahmenbedingungen, wenn z.B. auf Klassifizierungen wie z.B. indirekte und direkte Kommunikation vorgenommen werden. Dabei handelt es sich um wissenschaftliche Konstruktionen und Kategorien zweiter Ordnung, die uns wie Alltagswissen helfen, einer Handlung Bedeutung zuzuschreiben. Ein interkultureller "Experte" könnte zum Beispiel sagen: "Er verwendet eher einen indirekten Stil und kommuniziert mit viel Kontext im Gegensatz zu der anderen Person, die eher den direkten Stil wählt und Kommunikation ohne Kontext verwendet". Diese Art des Denkens spiegelt sich in den vielen kulturkontrastiven "kritischen Vorfällen" wider, die ein bestimmtes kulturelles Verhalten veranschaulichen sollen. Aufgrund der Notwendigkeit, Ordnung in interkulturelle Interaktionen zu bringen, wurden und werden diese Kategorien oft als Deutungen benutzt, um eine bestimmte Situation zu interpretieren und ihr einen Sinn zu geben.

Quelle: Basierend auf Rathje, Stefanie (2015). Multicollectivity – It changes everything. Key Note Speech auf dem SIETAR Europe Congress

Illustration: Julia Flitta (www.julia-flitta.com)

Die Hauptannahme ist dabei, dass es bestimmte kulturelle Faktoren gibt, die die Situation beeinflussen. Aus dieser Perspektive wird Kultur als "Lebens- und Handlungsweise" betrachtet. Dieses Konzept wird oft mit nationalen Kulturen in Verbindung gebracht, geht aber auch mit jeder anderen Vorstellung von einer geschlossenen Gruppe von Menschen als Mitglieder einer Gemeinschaft, z. B. die "britische Familie", "Golfer", "alle Muttersprachlerinnen des Hindi" einher. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, wird hier auf das geschlossene Konzept der Kultur Bezug genommen, das Sie in der ersten Lerneinheit kennen gelernt haben. Weiterhin liegt unser Schwerpunkt auf einem dynamischen Verständnis von Kulturen und dem Ansatz der Multikollektivität. Wir müssen uns jedoch darüber im Klaren sein, dass wir, wenn wir eine oder mehrere kulturelle Erklärungen verwenden und versuchen, die Absichten einer Person zu verstehen, automatisch interpretieren, Motive und Bedeutungen zuschreiben und damit in dem Moment einen geschlossene Kulturbegriff verwenden. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht für andere Hypothesen als Erklärungen öffnen können, was wir auch sollten. Da sich interkulturelle Kommunikation aus dieser Perspektive auf unterschiedliche Bedeutungen und Erwartungen konzentriert, könnte man sagen, dass Missverständnisse die logische Konsequenz sind, wenn Menschen mit unterschiedlichen gewohnten Orientierungen von Gruppen oder Gemeinschaften aufeinander treffen. Wann immer wir diese Meta-Perspektive der "Quasi-Weltanschauung" verwenden, arbeiten wir also mit Annahmen über die Motive oder Absichten anderer und uns selbst, und wir interpretieren und wenden das Wissen an, das wir haben. Daher glauben wir, dass beim Umgang mit einem / einer Fremden, d. h. mit dem, was wir nicht kennen oder was uns fremd oder "unnormal" erscheint, ein verstehender Perspektivenwechsel dazu beiträgt, das Verständnis zu fördern und die Entwicklung interkultureller Kompetenz zu unterstützen.

Beispiel: Eine Email an meine Kollegin

(Inspiriert von Ferres, R., Meyer-Belitz, F., Röhrs, B., & Thomas, A. (2005): Beruflich in Mexiko. Trainingsprogramm für Manager, Fach- und Führungskräfte.)

Emily arbeitet als Customer Service Managerin in den Niederlanden. Eine ihrer Teamkolleginnen arbeitet in Mexiko-Stadt. Emily muss ihrer Chefin regelmäßig über die Kundenentwicklung Bericht erstatten. Vor kurzem hat diese sie gebeten, ein Update über die aktuellen Kundendaten zu erstellen. Zu diesem Zweck schreibt Emily an ihre Kollegin:

"Liebe Miranda,

könnten Sie mir bitte unsere neue Kundenliste schicken?

Vielen Dank und herzliche Grüße,

Emily."

Miranda antwortet, dass sie die Daten senden wird. Es passiert jedoch nichts.

Dies ist ein kritisches Ereignis, bei dem die Teilnehmenden z. B. in einer Schulung zur interkulturellen Kompetenzentwicklung lernen, die Dimension "Beziehungsorientierung" zu nutzen, anstatt davon auszugehen, dass Miranda einfach eine faule oder unhöfliche Person ist oder dem Stereotyp nach eine "Mañana-Mentalität" hat. Mit dem Wissen, dass Vertrauen und Beziehungen im lokalen Arbeitskontext eine wichtige Rolle spielen können, sind wir besser in der Lage, die Situation zu verstehen und dementsprechend Mittel und Wege zu finden, um die Situation zu bewältigen. Aus dieser Perspektive verringert Emily die Chancen, eine Antwort zu erhalten, da sie nicht versucht, eine persönliche Beziehung aufzubauen, und dies wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass Miranda keine Verpflichtung sieht, ihr zu helfen. Vielmehr könnte sie die E-Mail sogar als unhöflich und unfreundlich empfinden. Damit Miranda sich verpflichtet oder motiviert fühlt, zu antworten, hätte Emily folglich einige persönliche Bemerkungen machen oder andere Arten des Beziehungsaufbaus betreiben können, da eine verbindliche Antwort nicht durch die bloße Tatsache ausgelöst wird, dass sie Teammitglieder sind.

Zusammenfassung: Die quasi-natürliche Weltanschauung als Meta-Perspektive

Der interkulturelle Ansatz ist entstanden, weil wir schwer interagieren können, ohne den Handlungen der Beteiligten einen Sinn zu geben, wenn wir Missverständnisse erleben. Grundlage dafür ist unser Wissen über mögliche andere Handlungsgründe, Werte als Motive und gewohnheitsmäßige Orientierungen in verschiedenen Kulturen. Die Nutzung dieser Wissensbasis führt im Moment des Interpretierens zu einem geschlossenen Kulturbegriff (z.B. Nationen, Länder, Regionen, Mentalitäten, gewohnte Orientierungen).

Die quasi-natürliche Weltsicht und der interkulturelle Lernansatz

- betrachten Menschen als primär "zugehörig" zu (einer oder mehreren) handlungsleitenden Kulturen

- antizipieren die Wahrscheinlichkeit von Kulturkonflikten, wenn Menschen ("aus verschiedenen Kulturen") aufeinander treffen (Kultur als unabhängige Variable)

- Ziel ist es, Orientierungen zu verstehen, z. B. Werte, Motive und Bedeutungen

- nutzen vorhandenes Wissen oder suchen nach Routinen in den jeweiligen Kulturen als Grundlage für die Interpretation

- Ziel ist es, die Perspektive in der Interaktion zu wechseln und andere Beteiligte zu verstehen

- sind orientiert an der Aufklärung: Verstehen, Nachvollziehen und Begründen als Erkenntnisgewinn.

Typische Vertreter und Vertreterinnen des kulturkontrastiven Ansatzes sind:

- Edward T. Hall (e.g. "The hidden dimension", 1976; "The dance of life", 1984)

- Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede & Michael Minkov ("Cultures and organizations – Software of the mind: Intercultural cooperation and its importance for survival", 2010

- Michele Gelfand ("Rule makers, rule breakers: How tight and loose cultures wire our world", 2018)

3. Systemisch-konstruktivistische Ko-Konstruktion

Einer der wichtigsten Beiträge, die das Studium der Interkulturellen Kommunikation geleistet hat, ist die Identifizierung unterschiedlicher Stile, Routinen, Orientierungen und Leitwerte für das Verhalten, die zu Missverständnissen führen können. Wenn wir jedoch nur in binären Kategorien denken, z. B. in Briten und Mexikanerinnen, und ihnen Eigenschaften oder typische Verhaltensweisen zuschreiben, besteht die Gefahr des Kulturalismus und auf dieser Grundlage wird unser Verständnis der Situation nicht komplex genug sein, da es in Wirklichkeit eine große Anzahl zusätzlicher Faktoren und Einflüsse gibt, die berücksichtigt werden müssen.

Amartya Sen drückt es in Bezug auf kollektive Zugehörigkeiten so aus:

"Ein und dieselbe Person kann widerspruchslos amerikanischer Staatsbürger, karibischer Herkunft, afrikanischer Abstammung, Christin, Liberale, Frau, Vegetarierin, Langstreckenläuferin, Historikerin, Lehrerin, Schriftstellerin, Feministin, Heterosexuelle, Befürworterin der Rechte von Schwulen und Lesben, Theaterliebhaberin, Umweltaktivistin, Tennisfan, Jazzmusikerin und jemand sein, der die Ansicht vertritt, dass es im Weltraum intelligente Wesen gibt, mit denen man sich dringend unterhalten sollte (vorzugsweise auf Englisch). Jede dieser Kollektive, zu denen diese Person gleichzeitig gehört, verleiht ihr eine besondere Identität. Keines dieser Kollektive kann als einzige Identität oder als einzige Mitgliedskategorie der Person angesehen werden. Angesichts unserer unausweichlichen pluralen Identitäten müssen wir über die relative Bedeutung unserer verschiedenen Assoziationen und Zugehörigkeiten in einem bestimmten Kontext entscheiden."

Quelle: Sen, A. (2007). Identität und Gewalt. Die Illusion des Schicksals, S. XII-XIII (unsere Übersetzung)

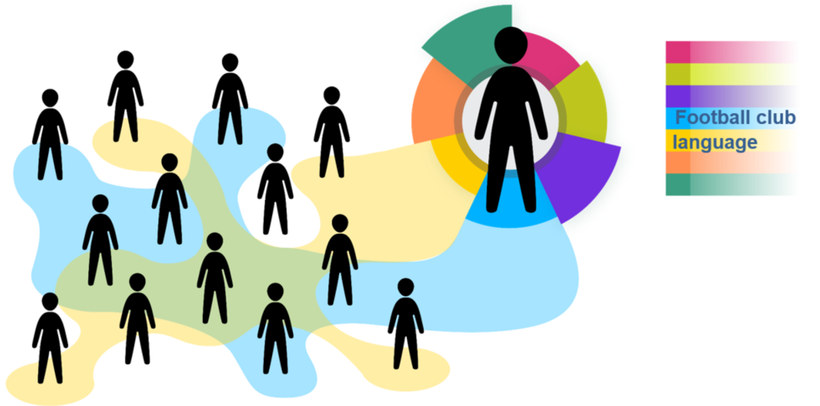

Quelle: Basierend auf Rathje, Stefanie (2015). Multicollectivity – It changes everything. Key Note Speech auf dem SIETAR Europe Congress

Illustration: Julia Flitta (www.julia-flitta.com)

Wenn wir diese Multikollektivität und Vielzahl unserer Identitäten und die vielfältigen daraus resultierenden kulturellen Orientierungen berücksichtigen, kann sich die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft situativ ändern. Manche Kollektive kann man nicht verlassen, wie etwa diejenigen mit Schuhgröße 39, andere sind wählbar. Wir können neuen Gemeinschaften beitreten und einige verlassen, während andere Zugehörigkeiten bestehen bleiben, wie in der Grafik dargestellt. Diejenigen, welche dieselbe Sprache sprechen oder demselben Fußballverein angehören, haben etwas gemeinsam. Aber was ist mit den vielen anderen Gruppenzugehörigkeiten, die wir haben? Die Betrachtung der Multikollektivität zeigt, dass wir durch eine gemeinsame Mitgliedschaft bestimmte Dinge teilen, aber wir können nicht mit Sicherheit wissen, warum sich eine Person so verhält, wie sie es tut. Auch wenn wir natürlich nach Ursachen und Gründen suchen können (gemäß der Perspektive der quasi-natürlichen Weltanschauung), ist jede Kategorie letztlich ein Konstrukt, ebenso wie unsere Annahmen über kulturelle Zugehörigkeit. In der Tat wissen wir nicht wirklich, was vor sich geht. Es gibt immer die Möglichkeit einer Sinnlücke, eines "Missing Link", wie Rathje es ausdrückt (2011), das heißt, es besteht immer das Risiko, dass wir etwas missverstehen oder nicht verstehen. Wenn wir den Multikollektivitätsansatz zu Ende denken, kann jede Begegnung interkulturell sein, da die kulturellen Ressourcen zweier Individuen kaum übereinstimmen und wir mit diesem Nichtwissen umgehen müssen. Dies ist die systemisch-konstruktivistische Perspektive. Sie führt zum Umgang mit Nichtwissen und zur Ko-Konstruktion und Aushandlung transkultureller Gemeinsamkeiten und Verbindungen.

Wenn wir uns auf eine systemisch-konstruktivistische Perspektive beziehen, erkennen wir an, dass es keinen einzigen letzten Grund, keine objektive Wahrheit oder Realität gibt. Alles hängt von den beobachtenden Individuen und ihren Perspektiven ab. Systemisches Denken beschreibt und differenziert in Form von Beziehungen und Interdependenzen. Es gibt keine "wahre Identität" von Personen, da so viele weitere Kategorien gibt und Kollektive lediglich eine Frage der Perspektive sind. Systeme, ihre Komponenten und Verbindungen existieren so lange, wie wir über sie kommunizieren. Es gibt keine endgültige "Ursache" für soziale Handlungen. Wir können nur Hypothesen aufstellen und sie ausprobieren. Individuen folgen Mustern und Spielregeln in einem System, und das ergibt für sie Sinn, auch für das lokale System. In einem Wohnblock (wie im vorherigen Szenario) interagieren wir zum Beispiel auch als Nachbarn oder als Besucherinnen, wenn wir nicht dort wohnen. In einer Fußballmannschaft sind der Verein, die Spielregeln und die Vereinskultur Schlüsselfaktoren, die unser Verhalten beeinflussen. Aus dieser Meta-Perspektive werden Elemente, die wir nutzen und die sich nicht an die Selbsterhaltungsprinzipien des Systems halten, als "fremd" betrachtet. Um auf wirklich neue Ideen zu kommen und damit das Repertoire an möglichen Gründen für eine Störung des Systems zu erweitern, ist es hilfreich, mit Unwissenheit und Unsicherheit zu arbeiten. Das bedeutet, dass wir uns auf das Nichtwissen einlassen müssen, indem wir zum Beispiel offene Fragen stellen, zu verhandeln und uns auf den Prozess einlassen, ohne das Ergebnis definieren und kennen zu müssen, das im Prozess gemeinsam hergestellt (ko-konstruiert) werden kann.

Beispiel:

David ist vor kurzem mit seinen Eltern in eine neue Stadt gezogen. Er ist ein leidenschaftlicher Fußballspieler und schließt sich ohne zu zögern dem örtlichen Fußballverein an. Er freut sich, dass er bei seinem Lieblingssport Freundschaften mit den anderen Teammitgliedern schließen kann. Im Verein gibt es nur ein Gesprächsthema, nämlich Fußball: Welche Mannschaft gerade in Topform ist, was in den verschiedenen Ligen passiert und welche Transfers es im Profifußball gibt. Nach einer Weile stellt David fest, dass er sich einer sehr heterogenen Mannschaft angeschlossen hat. Zwei Mitglieder stammen aus seiner Heimatstadt, in der er aufgewachsen ist. Auch sie hatten anfangs Heimweh. Drei seiner Teammitglieder sind Expat-Kids aus verschiedenen asiatischen Ländern, und sie unterhalten sich manchmal auf Chinesisch miteinander. Er ist gern mit den beiden anderen jüdischen Teammitgliedern zusammen, auch wenn sie nicht so religiös sind wie Davids Familie, und ein Kind hat genau wie er Diabetes, so dass sie gemeinsam darauf achten müssen, dass sie regelmäßig essen und ihren Blutzucker kontrollieren. Mit seinem besten Freund, Aaron, hat er viel gemeinsam, aber es gibt immer wieder Momente, wo er dessen Handlungen nicht nachvollziehen kann oder nicht verstehen, was er jetzt meint.

Zusammenfassung: Die systemisch-konstruktivistische Meta-Perspektive

- Begriff der Kultur: systemisch-konstruktivistische Ko-Konstruktion

- berücksichtigt verschiedene kollektive Orientierungen und Selbstidentifikationen sowie Muster

- sucht nach verschiedenen Quellen der 'Verwirrung'

- ist sich bewusst, dass es immer ein fehlendes Glied gibt, da Einzelpersonen nie alle Kollektive teilen und, wenn doch, die kulturellen Ressourcen unterschiedlich nutzen

- kein Ursache-Wirkung-Denken, sondern Interdependenz

- berücksichtigt situative / organisationale Aspekte

- erfordert Selbstwahrnehmung und Offenheit der Kommunikationspartner

- arbeitet mit der systemischen 'konstruktiven Kunst der Unwissenheit'

- hat das Potenzial, Gemeinsamkeiten und gemeinsame Interessen zu schaffen

- ist kreativ und lösungsorientiert

- begrenzt das Problem des Kulturalismus

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die entweder die Systemtheorie mit interkultureller Kommunikation verbinden oder einen multikollektiven Ansatz verfolgen, sind:

- Jennifer Plaister-Ten ("The cross-cultural coaching kaleidoscope. A systems approach to coaching amongst different cultural influences", 2016)

- Stefanie Rathje ("The cohesion approach of culture and its implications for the training of intercultural competence", 2010)

- Steven Vertovec ("Superdiversity and its implications", 2007)

4. Machtreflexive Praxis

Bis zu diesem Punkt haben wir kulturelle Ressourcen so behandelt, als wären sie immer gleichwertig. Wissenschaftlerinnen auf dem Gebiet der kritischen interkulturellen Kommunikation kritisieren grundsätzlich einen Kulturbegriff, der sich mit Gewohnheiten und Werten befasst und Machtasymmetrien im Zusammenhang mit der Gruppenzugehörigkeiten übersieht. Sie sind der Ansicht, dass die Rede von Kultur Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten verschleiert.

Aus dieser Meta-Perspektive wird die Rede von Kulturen als Deckmantel für den Kampf um die Macht gesehen. Macht ist in diesem Zusammenhang nicht unbedingt im Sinne von "ich nutze meine Macht, um den anderen zu beeinflussen" gemeint, sondern eher als versteckte Herrschaft vermittels vorherrschender asymmetrischer sozialer Strukturen. Diese bewirken in jeder Begegnung mehrfache Machtasymmetrien.

Wenn wir die den meisten Situationen zugrundeliegenden Bedingungen betrachten, können wir feststellen, dass die Privilegien stets vorab ungleich verteilt sind. Folglich greift alles, was wir in unserem natürlichen Weltbild mit interkultureller Kommunikation verbinden, aus dieser Meta-Perspektive zu kurz und ist Ideologie. Die Vorstellung von bestimmten kulturellen Merkmalen wird zur Definition einer Person verwendet, was oft eine Form von Orientalismus, Sexismus oder Neokolonialismus ist. Holliday/Hyde/Kullmann (2004) bezeichnen dies als "Otherization", wenn es zu Konflikten kommt, wie sie am Beispiel eines französisch-tunesischen Liebespaares zeigen, das sich in Tunesien erst kennenlernt. In der Begegnung der beiden spielen eine Vielzahl damit verbundener Hintergründe eine Rolle (z. B. europäisch, westlich, ein bestimmtes Alter, ein bestimmter Bildungsstand). Auch die besondere situative Kultur, in der sich das Paar kennengelernt hat, die Tatsache, dass sie eine Touristin ist, und die Tatsache, dass er ein Einheimischer ist, der vom Tourismus lebt, beeinflussen ihre "interkulturelle Begegnung". Einige Wissenschaftler sind sogar der Meinung, dass der Begriff "interkulturelle Kommunikation" Teil der Probleme der Welt ist, da wir zu sehr davon besessen sind, über "harmlose" Unterschiede zu sprechen. Aus dieser Perspektive ist Kultur eine Arena, in der um Ressourcen und Zugehörigkeit gekämpft wird, und manchmal sogar um das Recht, überhaupt zu existieren, wenn wir zum Beispiel die "Black Lives Matter"-Bewegung sehen.

Die Meta-Perspektive berücksichtigt die globalen, makroökonomischen Einflüsse auf die Identitäten der Menschen und ihre Interaktion und schließt politische Dimensionen ein. Aufgrund von Umständen, die wir uns nicht alle erarbeitet haben, verfügen wir über unterschiedliche Ressourcen und verschiedenes soziales Kapital, z. B., ob wir eine Person of Color (PoC) sind oder nicht, eine männliche, weibliche oder diverse Person, mit oder ohne Behinderung, gleichgeschlechtlich liebend oder heterosexuell, alt oder jung, verheiratet oder unverheiratet, Kinder haben oder nicht, gut ausgebildet sind oder nicht, wirtschaftlich stabil dastehen oder nicht usw. Alle diese Kategorien (einige von ihnen werden auch als Diversity-Kategorien bezeichnet), als Paare und Pole betrachtet, beinhalten asymmetrische Beziehungen.

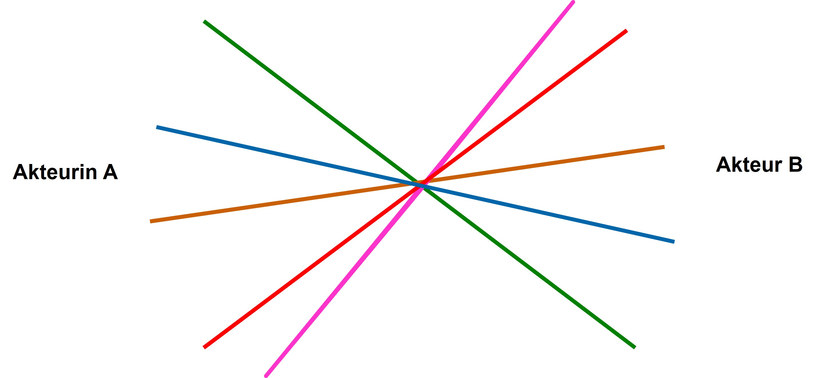

Quelle: Nazarkiewicz, Kirsten (2016)

Abbildung für diesen Kurs erstellt von Kirsten Nazarkiewicz

Die (vereinfachte) Illustration deutet graphisch an, dass es verschiedene asymmetrische Achsen hinsichtlich der kulturellen Ressourcen der Beteiligten gibt. Im Hinblick auf die Chancen der Menschen, werden die asymmetrischen Positionen strukturell als globale Positionen reproduziert. In jedem gegebenen Kontext gibt es einen Mainstream, der als "Normalität" angesehen wird. Diejenigen, die sich dem Mainstream verhalten, verfügen in der Regel über mehr Macht, Möglichkeiten und Ressourcen. Dieser Ansatz wird als machtreflexive Praxis bezeichnet, weil wir beim Sprechen diese Machtpositionen rekonstruieren oder dekonstruieren, d.h. für die Interaktion reflektieren und ggf. korrigieren. Jede Praxis des Wissens, Denkens, Interpretierens und Sprechens steht in Beziehung zu dominanten Diskursmustern. Das Wissen und die Worte, die wir verwenden, tragen die Asymmetrien als verborgene Bedeutungen und Werte in sich, und es ist heikel, sie anzusprechen. Diese Meta-Perspektive wird "Praxis" genannt, weil wir sie im Diskurs und in den Sprechakten, die wir verwenden, wiederfinden und situativ intervenieren können. Daher können diese Machteinflüsse und alltäglichen Praktiken mit Gleichstellungsgesetzen oder Gesetzen gegen Diskriminierung koexistieren.

Beispiel:

In einer Studie der Johannes Kepler Universität Linz (Weichselbaumer 2016) wurden rund 1500 fiktive Bewerbungen für eine Stelle an die einstellenden Organisationen geschickt. Die Vorgeschichte: Identische Berufserfahrungen und Lebensläufe wurden entweder mit einem typisch deutschen Namen, einem typisch türkischen Namen (und dem identischen Bild) oder der gleichen Frau mit Kopftuch kombiniert. Die Ergebnisse zeigen: Die inhaltlich völlig identische Bewerbung mit dem deutschen Namen hatte eine positive Resonanz von 18,8 %, mit einem türkischen Namen von 13,5 % und dem Tragen eines Kopftuches von 4,2 %. Die Schlussfolgerung: Wenn Sie ein Kopftuch tragen, müssen Sie sich 4,5-mal häufiger bewerben, um die gleiche Resonanz zu erzielen. Im Bewusstsein, dass es diese Bias gibt, wäre eine Dekonstruktion zum Beispiel, grundsätzlich in Bewerbungen bei der Auswahl Bilder nicht anzufordern, wie es an einigen Orten schon der Fall ist.

Quelle: Weichselbaumer, Doris (2020). Mehrfachdiskriminierung von kopftuchtragenden Immigrantinnen. Zeitschrift für Industrie- und Arbeitsbeziehungen, 73 (3), S. 600-627.

Zusammenfassung: Die machtreflexive Meta-Perspektive als Praxis

- Kulturbegriff: differenz- und diversitätsorientiert, daher ist "Kultur" ein Schauplatz von Machtkämpfen

- Kultur wird als Ideologie betrachtet (Ausschlüsse von Personen mit der Vorstellung von dem, was "normal" ist)

- berücksichtigt die Ungleichheit, die mit Diversitätsfaktoren (wie Lebensanschauung, Geschlecht, Alter, körperliche Fähigkeiten, sexuelle Orientierung) und anderen relevanten Einflüssen wie Bildung, Religion, Einwanderungsstatus, Nicht-Einheimische/Einheimische, elterlicher Status usw. verbunden ist.

- versucht, "Macht" und asymmetrische Machtverhältnisse aus globalen Makroeinflüssen als (Stör-)Faktoren zu identifizieren

- Machtunterschiede sind unbemerkte Voraussetzungen für Interaktion und Identität

- hat eine politische Dimension: dekonstruiert Diskurse

- Chancengleichheit, Partizipation und Teilhabe sowie Gerechtigkeit wird angestrebt

- reflektiert Prämissen und zielt darauf ab, Dominanz beim Sprechen und Handeln zu reduzieren

Vertreter und Vertreterinnen der kritischen interkulturellen Kommunikationstheorien sind z. B.:

- Edwin Hoffman & Arjan Verdooren ("Diversity competence. Cultures don't meet, people do", 2019)

- Adrian Holliday, Martin Hyde & John Kullmann ("Intercultural communication an advanced resource book", 2004)

- Thomas K. Nakayama & Rona Tamiko Halualani (Editors of "The handbook of critical intercultural communication (Handbooks in communication and media)", 2010)

- Guido Rings & Sebastian Rasinger ("The Cambridge introduction to intercultural communication", 2023)

- Kathryn Sorrells ("Intercultural communication. Globalization and social justice", 2013)

Vertiefung: White Fragility ("Weiße Zerbrechlichkeit")

Bevor ihr euch mit dem Ansatz der Machtreflexiven Praxis im Coaching auseinandersetzt, seht euch bitte die Interviews mit den beiden folgenden Bestseller-Autorinnen an:

Weiße Privilegien sind schwer zu thematisieren, und als Reni Eddo-Lodge diese Schwierigkeit 2014 in ihrem Blog ansprach, erhielt sie so viel positive Resonanz (der Blog wurde vielfach geteilt und verlinkt), dass sie später ein Buch veröffentlichte. Sie schreibt über den Wunsch, weiß zu sein (was bedeutet, teilhaben und dazugehören zu können) und die Farbenblindheit weißer Menschen aufgrund ihrer Vorteile in einer weiß dominierten "Normalität", in der Ausgrenzung und Ressentiments selten sind.

Reni Eddo-Lodge, die im Vereinigten Königreich das Buch "Why I'm no

longer talking to white people about race" (2018) veröffentlicht hat: [12 Minuten]

5. Macht und Machtasymmetrien im Coaching

Vor dem Hintergrund deines bisherigen Wissens:

Reflektiere zunächst für dich im Work Book, wo und wie Macht und Machtasymmetrien im Coaching relevant werden und was das für dich und deine Coaching-Praxis bedeutet.

Nimm deine Gedanken mit in eurer nächstes Peer-Group-Treffen und tauscht auch dazu aus.

6. Synposis

Überblick: Drei Konzepte für kulturelle Reflexivität

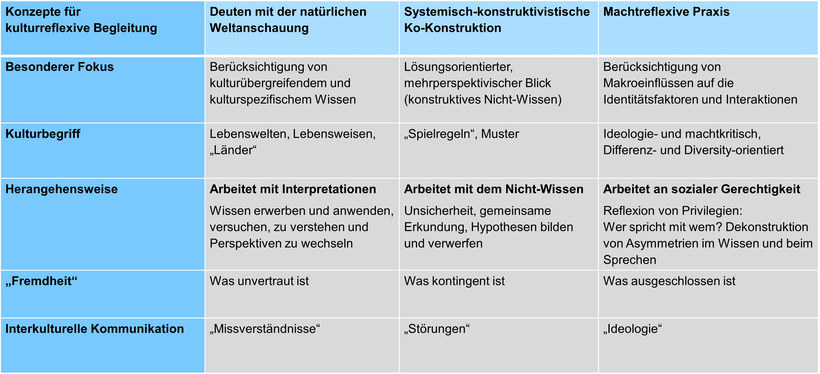

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Unterschiede, die wir bei den drei Meta-Perspektiven referiert haben. Es gibt nicht immer eine scharfe Trennung zwischen den Spalten und Aspekte einer Perspektive können sich mit einer anderen vermischen. Aber das Bild einer Situation, die wir sehen, ändert sich wenn wir unsere Herangehensweise an Wissen ändern. Wir können hierzu die Metapher eines Kaleidoskops verwenden: Sobald wir es drehen, ergibt sich ein anderes Bild, und wir entdecken andere Muster.

Drei Meta-Perspektiven, ein Überblick

Quelle: Nazarkiewicz, Kirsten, 2024 (für die Edubox erstellt)