Kursthemen

-

-

-

Es gibt zahlreiche Kompetenzen, die wir erlernen können, um souverän mit Diversität und Interkulturalität umzugehen. In diesem Modul werden wir Ihr Wissen und Können in diesem Bereich auffrischen und erweitern. Gleichzeitig möchten wir Sie einladen, Ihre eigene Haltung zu reflektieren, um neue Impulse im Alltag umzusetzen.

-

Übung 1 Zukunftskompetenzen (Modul 1)

Bevor es hier richtig losgeht: Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 1 Zukunftskompetenzen (Modul 1) im Workbook.

-

Die VUKA WELT

Stellen Sie sich vor, Sie steuern ein Boot auf einem stürmischen Meer, die Wellen wechseln ständig ihre Richtung, der Wind weht unvorhersehbar und Nebel versperrt die Sicht. So fühlt sich die Welt für viele heute an – voller Überraschungen, Unsicherheiten und ständigem Wandel. Es beschreibt auch was wir als VUKA-Welt bezeichnen.

- V für Volatilität:

Dies bedeutet, dass sich Dinge schnell und unerwartet verändern. Märkte, Technologien oder soziale Trends können in kürzester Zeit schwanken, was es schwierig macht, langfristige Vorhersagen zu treffen. - U für Unsicherheit:

In einer unsicheren Welt sind viele Faktoren schwer vorhersehbar. Es gibt oft keine klaren Antworten, und wir wissen nicht immer, was die Zukunft bringt. Entscheidungen müssen unter Bedingungen getroffen werden, bei denen das Ergebnis nicht sicher ist. - K für Komplexität:

In einer komplexen Welt gibt es viele miteinander verbundene Elemente, die sich gegenseitig beeinflussen. Entscheidungen sind oft nicht einfach, da verschiedene Faktoren berücksichtigt werden müssen, die sich ständig verändern und miteinander interagieren. - A für Ambiguität: Ambiguität beschreibt die Mehrdeutigkeit und Unklarheit, die uns umgibt. Informationen sind häufig vage oder widersprüchlich, und es gibt oft keine klaren Richtlinien, wie man bestimmte Situationen angehen soll.

In einer VUKA-Welt ist es wichtig und notwendig, flexibel, anpassungsfähig und schnell auf Veränderungen zu reagieren. Viele dieser Veränderungen zeigen sich dabei ganz konkret im Umgang mit Menschen: durch internationale Zusammenarbeit, unterschiedliche kulturelle Prägungen, vielfältige Lebensrealitäten und Perspektiven.

Diese Vielfalt macht unsere Arbeits- und Lebenswelten komplexer, aber auch reicher. Interkulturelle und Diversitätskompetenzen unterstützen uns dabei, in dieser Vielschichtigkeit Orientierung zu behalten, respektvoll zu kommunizieren und auch unter Unsicherheit handlungssicher zu agieren. Hier kommen also die Themen Interkulturalität und Diversität ins Spiel, aber was ist damit überhaupt gemeint?

- V für Volatilität:

-

Was ist Diversität?

Diversität/ Diversity bedeutet Vielfalt. Es beschreibt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Menschen - zum Beispiel in Bezug auf unsere Fähigkeiten, Geschlecht oder Religion.

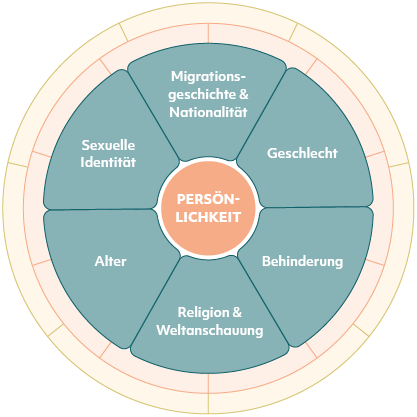

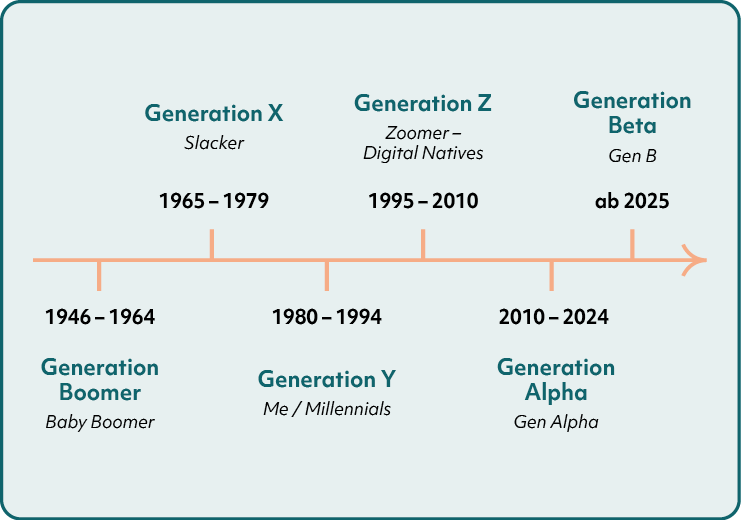

Vielfalt ist ein natürlicher Bestandteil jeder Gesellschaft und jeder Organisation: Wir kommen aus verschiedenen Ländern, werden im Laufe der Zeit älter und unterscheiden uns auch in weiteren Dimensionen von Diversität.Weil gesellschaftlich keine Gleichstellung herrscht und bestimmte Personengruppen Diskriminierung erfahren müssen, ist gesetzlicher Schutz notwendig. Rechtlich geschützt sind so weit sechs Dimensionen – die sogenannten „Big 6“. Dazu zählen Migrationsgeschichte und Nationalität, Geschlecht, Behinderung, Religion und Weltanschauung, Alter und die sexuelle Identität. Häufig wird auch auf die Big 7 verwiesen, welche soziale Herkunft miteinschließen, auch wenn diese Dimension nicht rechtlich verankert ist. Die Big 6 werden als Persönlichkeitsmerkmale verstanden, die unveränderbar sind.

Quelle: Abbildung angelehnt an Gardenswartz und Rowe (2008): Four Layers of Diversity.

Was heißt rechtlich geschützt? Eine Diskriminierung oder Benachteiligung aufgrund einer der Big 6 Dimensionen ist verboten. Wenn das doch passiert, kann man sich dagegen wehren und rechtliche Schritte einleiten. Zum Beispiel: Wenn mir aufgrund meines Geschlechts ohne sachlichen Grund ein Job verweigert wird, ist das rechtlich unzulässig und könnte vor Gericht eingeklagt werden. Für solche Diskriminierungsfälle gilt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.

Kennen Sie schon das

AGG?

Kennen Sie schon das

AGG? Außer der Big 6 gibt es natürlich noch viele weitere auch veränderbare Dimensionen, in denen wir uns unterscheiden. Wie wir aufgewachsen sind, was wir gerne in unserer Freizeit machen, wo wir arbeiten, welche Ausbildung wir durchlaufen sind, wie lange wir schon in einer Organisation arbeiten. All diese Faktoren einzeln und in ihren Überschneidungen wirken sich auf die individuelle Perspektive auf das Leben jedes Einzelnen aus. Das, was sich für eine Person normal anfühlt, was für sie neu ist und worin sie Herausforderungen erlebt, kann für eine andere Person völlig gegenteilig sein. Es wirkt sich auch darauf aus, wie jeder einzelne Mensch durch sein Umfeld wahrgenommen wird.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht dies und zeigt auf, welche vielfältigen Dimensionen auf das Individuum und damit auf die Persönlichkeit einwirken.

Quelle: Abbildung in Anlehnung an Charta der Vielfalt e.V. (o.J.) nach Gardenswartz/Rowe 2003.

Was ist Interkulturalität?

Verschiedene Kulturen sind Teil unserer gesellschaftlichen Diversität. Unter Kulturen verstehen wir nicht nur unterschiedliche Nationalitäten und Religionen, eine Kultur bildet sich überall dort, wo auch immer mehrere Menschen zusammenkommen. Dies kann somit auch eine Organisationskultur sein oder die gelebte Kultur eines Sportvereins. Interkulturalität bezeichnet die konkrete Begegnung und Zusammenarbeit von Menschen, die kulturell unterschiedlich geprägt sind, beispielsweise wenn Mitarbeitende mit verschiedenen beruflichen Sozialisationen und Werthaltungen in einem internationalen Projektteam Entscheidungen treffen müssen.

Wir bemerken, wenn wir neu in einer Gruppe oder einem Kollektiv sind. Wir kennen dann zum Beispiel die expliziten oder impliziten Regeln noch nicht, wir sprechen womöglich anders oder tragen nicht das gleiche Trikot. Das kann in einem neuen Sportverein sein, einer neuen Universität, einem neuen Land oder einer neuen Nachbarschaft.

-

Übung 2 Reflexionsfrage (Modul 1)

Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 2 Reflexionsfrage (Modul 1) im Workbook.

-

Was ist eine inklusive und gleichberechtigte Gesellschaft?

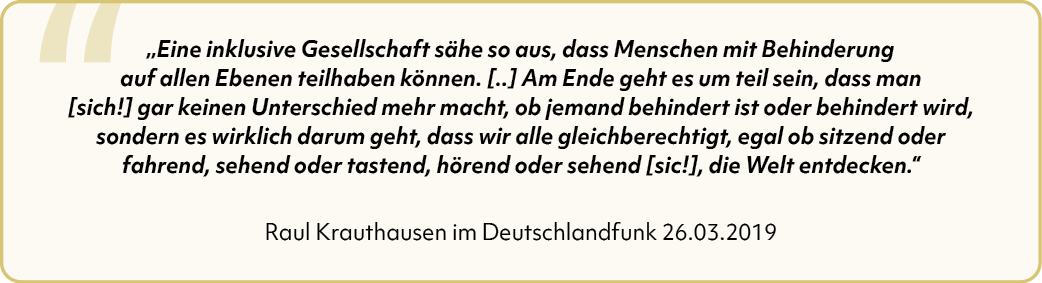

In einer inklusiven Gesellschaft hat jeder Mensch die Möglichkeit gleichberechtigt an der Gesellschaft teilzuhaben (Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2025). Dies beinhaltet, dass Menschen nicht aufgrund ihrer individuellen Identitätsmerkmale ausgeschlossen werden. Ob wir gesellschaftliche Teilhabe erleben, darf also nicht von unserem Alter, unserem Geschlecht, unseren Fähigkeiten etc. abhängig sein. Da dies noch keine gesellschaftliche Realität ist, bedeutet Inklusion auch Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass alle aktiv miteinbezogen werden und Barrieren zur Teilhabe abgebaut werden.

Inklusion in einer Organisation

Drücken Sie auf Play, um die Erklärung für das Schaubild zu hören.Transkript zum Hörspiel

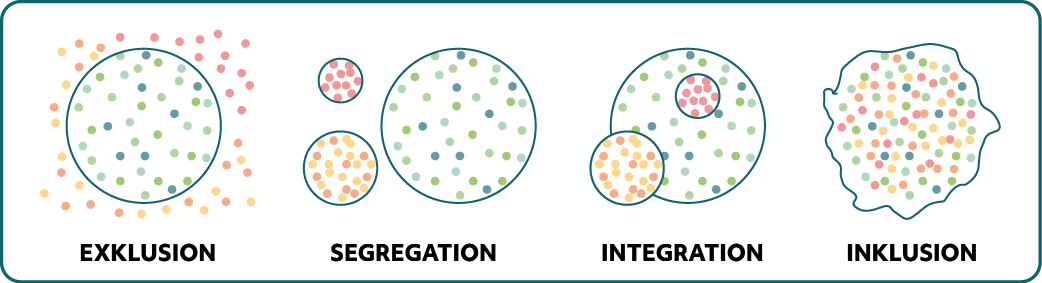

Das Schaubild zeigt vier Szenen, die den Umgang einer Organisation mit Unterschiedlichkeit verdeutlichen.

Im ersten Szenario, der Exklusion, sind einzelne Personen vollständig ausgeschlossen - sie gehören nicht zur Gruppe und nehmen nicht an gemeinschaftlichen Aktivitäten teil.

Im zweiten Szenario, der Segregation, bestehen zwar mehrere Gruppen nebeneinander, doch sie bleiben getrennt. Es gibt kaum Austausch.

Im dritten Szenario, der Integration, sind alle Personen im selben Raum, doch die Verantwortung für Anpassung an das bestehende System liegt bei den Einzelnen, die sich in das System eingliedern möchten. Die Gruppe bleibt im Kern unverändert, Unterschiede werden nur begrenzt berücksichtigt.

Das vierte Szenario zeigt schließlich Inklusion. Hier bilden Vielfalt und Verschiedenheit den normalen Zustand. Alle Personen sind gleichberechtigt beteiligt, und Strukturen sind so gestaltet, dass jede*r unabhängig von individuellen Voraussetzungen mitwirken kann.Dieses Schaubild macht deutlich: Inklusion bedeutet nicht nur, dass alle anwesend sind, sondern dass Barrieren abgebaut werden, damit alle Personen unabhängig von individuellen Voraussetzungen gerecht teilhaben können.

Doch was meint eine gerechte Teilhabe in der Arbeitswelt? Gleichheit vs. Gerechtigkeit

Drücken Sie auf Play, um die Erklärung für das Schaubild zu hören.

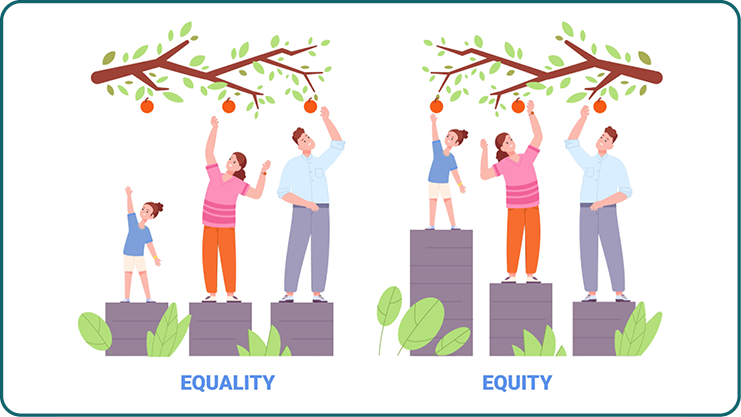

Transkript zum HörspielDas Bild zeigt drei unterschiedlich große Personen, die versuchen, an die Äpfel eines Baumes zu gelangen.

Im Bild links, das Equality, also Gleichheit, darstellt, erhält jede Person den gleichen Hocker.

Obwohl die Ressourcen gleich verteilt sind, können nur zwei Personen die Äpfel erreichen.

Die kleinste Person bleibt benachteiligt, weil ihre individuellen Voraussetzungen nicht berücksichtigt werden.

Im Bild rechts geht es um Equity, also Gerechtigkeit oder Chancengleichheit.

Hier erhalten die Personen unterschiedlich hohe Hocker, genau so, wie sie es benötigen, um alle den Baum mit den Äpfeln zu erreichen. Die Unterstützung wird also bedarfsgerecht, nicht gleich verteilt und dadurch wird gleiche Teilhabe ermöglicht.

Der Unterschied zwischen Equality und Equity verdeutlicht, dass gleiche Behandlung nicht automatisch zu Gerechtigkeit führt. Erst wenn individuelle Unterschiede anerkannt und gezielt ausgeglichen werden, entstehen faire Chancen für alle. -

Jetzt wird’s praktisch! Im nächsten Kapitel haben Sie die Gelegenheit, verschiedene praxisorientierte Übungen zu durchlaufen, die Ihnen helfen werden, Ihre Kompetenzen in den Bereichen Interkulturalität und Diversität weiterzuentwickeln und anzuwenden.

Der Identitätskreis – Übung für Selbstreflexion

Wie divers bin ich? Aus welcher Perspektive erlebe ich die Welt? Was ist für mich normal? Was ist für mich fremd? All das können wir besser verstehen, wenn wir reflektieren als Teil welcher Gruppen oder Kollektive wir uns verstehen.

-

Übung 3 Identitätskreis (Modul 1)

Mit dem Identitätskreis wird das Thema verständlicher und lässt sich direkt auf das eigene Leben anwenden, bearbeiten Sie hierfür Übung 3 Identitätskreis (Modul 1) im Workbook.

-

Was haben Sie durch die Übung herausgefunden? Jeder Mensch ist unterschiedlich und gehört gleichzeitig mehreren Gruppen oder Kollektiven an. Diese Mehrfachzugehörigkeit wird als Multikollektivität bezeichnet. Sie bedeutet, dass unsere Identität nicht nur durch eine einzige Zugehörigkeit definiert wird (z.B. Nationalität, Geschlecht oder Religion), sondern sich aus verschiedenen Perspektiven zusammensetzt. Diese Aspekte können sich auf die Diversity-Dimensionen sowie auf weitere soziale, kulturelle, berufliche oder persönliche Bereiche beziehen. Die Kombination dieser Zugehörigkeiten ist individuell und einzigartig.

Perspektivwechsel - Was ist schon normal?

Was wir als „normal“ empfinden, hängt stark von unserer eigenen Perspektive ab, zum Beispiel von den Gruppen und Erfahrungen, die unseren Identitätskreis prägen. Da jede Person unterschiedlichen sozialen, kulturellen und persönlichen Bezugspunkten angehört, ist auch das Verständnis von Normalität individuell.

Wenn wir nur unsere eigene Sichtweise als Maßstab heranziehen, fällt es schwer, andere Lebenswelten nachzuvollziehen - Missverständnisse und Vorurteile entstehen dann leicht.

Kennen sie die Kontakthypothese nach Allport (1954)? Diese besagt, dass unter bestimmten Voraussetzungen durch positiven Kontakt mit Mitgliedern unterschiedlicher Gruppen mögliche Vorurteile und Feindseligkeiten abgebaut werden - oder auch einfach andere ‚Normalitäten‘ vertrauter werden.

-

Übung 4 Kontakthypothese (Modul 1)

Schreiben Sie in Ihrem Workbook Übung 4 Kontakthypothese (Modul 1) drei neue Orte, Events, Gruppen, die sie entdecken möchten, auf.

-

Ambiguitätstoleranz – Mehrdeutigkeit aushalten

Mehrdeutigkeit und Unsicherheit gehören zum interkulturellen Alltag. Situationen verlaufen nicht immer so, wie wir es gewohnt sind. Manche Verhaltensweisen erscheinen uns unlogisch oder irritierend – etwa, wenn Gesprächspartner*innen auf eine Frage nicht direkt antworten oder Entscheidungen auf Teammeetings vertagt werden.

Beispiel: In einem internationalen Teammeeting wartet ein neuer Kollege mit seiner Wortmeldung, bis er ausdrücklich dazu aufgefordert wird.

Anfangs wirkt das auf einige Teilnehmende passiv. Doch im Nachhinein stellt sich heraus, dass in seiner Kommunikationskultur Zurückhaltung und Respekt vor der Leitung positiv bewertet werden.

Ambiguitätstoleranz (Frenkel-Brunswik 1949) hilft hier, Verhalten nicht vorschnell zu interpretieren, sondern neugierig zu hinterfragen. Sie ist eine zentrale Voraussetzung interkultureller Kompetenz.Ambiguitätstoleranz bedeutet:

- Unterschiedliche Perspektiven nebeneinander bestehen lassen zu können,

- Widersprüche auszuhalten, ohne vorschnell ein Urteil zu fällen,

- Offen zu bleiben für

alternative Deutungen und Lösungen.

Diese Haltung hilft, vorschnelle Schlussfolgerungen zu vermeiden und stattdessen zu fragen: Welche kulturellen, sprachlichen oder situativen Gründe könnten dieses Verhalten erklären?

Ambiguitätstolerante Menschen sehen Unsicherheit als Chance zum Lernen. Sie wissen: Mehrdeutigkeit ist kein Problem, sondern ein normaler Bestandteil von Vielfalt.Interkulturelle Sensibilität – Genau hinschauen statt Schubladen denken

Interkulturelle Sensibilität ist die Fähigkeit, feine Unterschiede in Kommunikation und Verhalten wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten. Sie ist das Gegenstück zu vorschnellen Schubladen, die wir im Alltag oft unbewusst öffnen. Im Modul 2 lernen Sie, dass unser Denken durch unbewusste Voreingenommenheiten (Unconscious Biases) beeinflusst wird. Interkulturelle Sensibilität hilft, diese Denkmuster zu erkennen, zu hinterfragen und dadurch offener sowie gerechter zu agieren. Je sensibler wir wahrnehmen, desto seltener greifen wir auf stereotype Annahmen zurück.

-

Übung 5 Zitronenübung (Modul 1)

Bitte bearbeiten Sie Übung 5 Zitronenübung (Modul 1) in Ihrem Workbook.

-

Auflösung zur Übung (nach Bergmann et al. 2017):

Wir assoziieren Zitronen mit ähnlichen Merkmalen: Sauer, gelb, rund etc. Auf den ersten Blick wirken alle Zitronen im Korb gleich. Doch bei genauerem Hinsehen stellen wir individuelle Unterschiede fest und die zu Beginn gewählten Merkmale beschreiben Ihre ausgewählte Zitrone nicht vollständig. Wenn Sie sich Ihre Zitrone später wiedererkennen konnten, zeigt das: Die pauschale Aussage „alle Zitronen sehen gleich aus“ stimmt nicht.

Was bedeutet das in unserem Kontext?

Äußere Merkmale sind häufig der Ausgangspunkt für Schubladendenken und Kategorisierungen. Auch im (Arbeits-)alltag greifen wir auf Verallgemeinerungen über Gruppen zurück. Dadurch werden wir allerdings einzelnen Personen, die Teil einer Gruppe sind, nicht gerecht. -

Einstellung & Haltung entwickeln

Um interkulturelle und Diversity-Kompetenzen zu entwickeln und auszubauen, ist neben dem Wissen und Können das Wollen essenziell. Hierbei handelt es sich um die persönliche Haltung, sich der eigenen Werte bewusst zu sein, Vielfalt als Bereicherung zu begreifen und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen.

Eine diversitätssensible Haltung zeigt sich im universitären Alltag beispielsweise in der Art, wie wir kommunizieren, zuhören, Entscheidungen treffen oder Kolleg*innen und Studierende unterstützen.

Die Grundfrage lautet daher: Was motiviert Sie, Diversität und Interkulturalität aktiv zu leben?

-

Übung 6 Die eigene Haltung (Modul 1)

Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 6 Die eigene Haltung (Modul 1) im Workbook.

-

-

-

In unserem Alltag treffen wir unzählige Entscheidungen – viele davon blitzschnell, ohne bewusst darüber nachzudenken.

Diese schnellen Entscheidungen beruhen häufig auf sogenannten unbewussten Denkmustern, den Unconscious Biases.

Sie entstehen durch Erfahrungen, Sozialisation und kulturelle Prägung - und beeinflussen unsere Wahrnehmung von Menschen, Situationen und Fähigkeiten, ohne dass wir es bemerken. -

Was ist Unconscious Bias?

Unbewusste Vorurteile, auch als Unconscious Bias bekannt, sind kognitive Wahrnehmungsverzerrungen, die das Denken und Verhalten beeinflussen, oft basierend auf gesellschaftlichen Stereotypen. Sie beeinflussen die Urteilsbildung im Privaten wie im Beruflichen. Damit Personen nicht unbewusst aufgrund von Merkmalen wie Geschlecht, Hautfarbe oder Alter unterschiedlich behandelt werden, ist es entscheidend, sich der eigenen Vorurteile sowie der dahinterliegenden Mechanismen bewusst zu sein und Anstrengungen zu unternehmen, um diese zu erkennen und zu überwinden.

Woher kommen Wahrnehmungsverzerrungen?

2-Systeme-Theorie menschlichen Entscheidungsverhaltens nach KahnemannDer Psychologe und Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, Daniel Kahneman, beschreibt in seinem Konzept „Dual Process Theory“ (2011) zwei Arten des Denkens (Gilovich et al. 2002):

System 1:

schnell, automatisch, intuitiv, unbewusst, mühelos, unreflektiert

→ es hilft uns, Alltagssituationen effizient zu bewältigen.

Beispiel: Sie sehen ein Straßenschild → Sie wissen sofort, was es bedeutet, ohne darüber nachzudenken.System 2:

langsam, bewusst, analytisch, angestrengt, reflektiert, aufwendig

→ es kommt zum Einsatz, wenn wir gezielt nachdenken oder Informationen kritisch prüfen müssen.

Beispiel: Sie lesen einen Bewerbungsbogen aufmerksam und vergleichen Qualifikationen.Unser Gehirn greift bevorzugt auf System 1 zurück, denn das spart Energie, indem es Informationen vereinfacht und in Schubladen sortiert. Das ist zunächst ganz normal, hilfreich und sogar notwendig, um unseren Alltag zu meistern. Problematisch wird es jedoch, wenn diese Vereinfachungen zu Vorannahmen führen, die Menschen benachteiligen - etwa durch stereotype Zuschreibungen. Unconscious Biases sind also kognitive Abkürzungen, die im Alltag sinnvoll erscheinen können, jedoch auch ungewollt zu Diskriminierung und Ausschlüssen führen, zum Beispiel bei Einstellungen, Leistungsbeurteilungen, im Arbeitsalltag oder in der Lehre.

-

Begriffserklärungen

Stereotyp

unvollständiges Wissen über wahrgenommene soziale Gruppen

→ Entstehung durch soziale Kategorisierungen, durch Eigen- und FremdgruppenbildungVorurteil

mit Emotionen behaftete Stereotype

→ Positive oder negative Einstellungen gegenüber Gruppen(-Angehörigen)Unbewusste Vorurteile/ Wahrnehmungsverzerrungen

Vorurteile, die im Alltag dabei helfen, schneller auf Situationen reagieren zu können

→ Fehlerhafte und starre Verallgemeinerung (positiv wie negativ)

Eigene Darstellung nach Junker, N.M., Hernandez Bark, A.S., Heimrich, J. (2022). Stereotype und Vorurteile, der Social Identity Approach und Intergruppenkontakt. In: Genkova, P. (eds) Handbuch Globale Kompetenz. Springer, Wiesbaden.

-

Beispiel für unbewusste Vorurteile

Folgende unbewusste Vorurteile sind gerade im Arbeitskontext besonders relevant (Vedder 2019, 2022):

1. Halo-Effekt (Halo Effect)

Der Halo-Effekt tritt auf, wenn auffallende Merkmale einer Person zu einer generell positiven Bewertung führen. Personen sollten objektiv anhand ihrer Gesamtheit bewertet werden, unabhängig von einzelnen herausragenden Merkmalen.

→ Beispiel: Eine neue Mitarbeiterin im Sekretariat tritt selbstbewusst auf und kommuniziert eloquent in Besprechungen. Kolleg*innen gehen daher davon aus, dass sie sehr zuverlässig und fachlich versiert ist, obwohl ihre Aktenbearbeitung wiederholt unvollständig ist.

2. Affinitätsbias (Affinity Bias)

Affinitätsverzerrung, auch Ähnlichkeitsverzerrung, beschreibt die Neigung von Menschen, sich mit anderen verbunden zu fühlen, die ähnliche Interessen, Erfahrungen und Hintergründe haben. Um Affinitätsverzerrungen zu vermeiden, ist es ratsam, bewusst auf mögliche Ähnlichkeiten zu achten und zwischen persönlichen Vorlieben und den erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen zu unterscheiden.

→ Beispiel: Bei der Auswahl von studentischen Hilfskräften bevorzugt eine Mitarbeiterin Bewerber*innen, die an der gleichen Uni im Ausland studiert haben wie sie selbst.

3. Attributionsverzerrung (Attribution Bias)

Attributionsverzerrung, oder Attribution Bias, ist die Tendenz, das Verhalten einer Person aufgrund früherer Beobachtungen und Interaktionen zu beurteilen. Es ist wichtig, im Vorfeld klärende Fragen zu stellen und Missverständnisse zu klären, anstatt voreilige Schlüsse zu ziehen.

→ Beispiel: Eine ausländische Kollegin erscheint mehrmals zu spät zu Meetings. Der Vorgesetzte schließt daraus auf Unzuverlässigkeit, ohne nachzufragen, ob es an Sprachbarrieren, Arbeitsbelastung oder technischen Problemen liegt.

4. Konformitätsverzerrung (Conformity Bias)

Konformitätsverzerrung beschreibt die Tendenz, dass Menschen sich dem Verhalten ihrer Umgebung anpassen.

→ Beispiel: In einer Besprechung kritisieren mehrere Kolleg*innen die Arbeitsweise einer neuen Mitarbeiterin als „zu langsam“. Eine Kollegin, die positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit gemacht hat, äußert sich nicht, um nicht gegen die Mehrheitsmeinung anzusprechen.

5. Der Horn-Effekt (Horns Effect)

Der Horn-Effekt, als Gegenteil zum Halo-Effekt, tritt auf, wenn einer Person aufgrund eines Merkmals negative Eigenschaften zugeschrieben werden.

→ Beispiel: Ein neuer internationaler Kollege macht einen sprachlichen Fehler in der Vorstellungsrunde – daraufhin wird ihm generell geringe Kompetenz unterstellt.

6. Altersdiskriminierung (Ageism)

Altersdiskriminierung kann sowohl ältere Menschen als auch jüngere betreffen, wobei ältere häufiger von Vorurteilen gegenüber ihrer Leistungsfähigkeit und jüngere häufig aufgrund von Stereotypen gegenüber ihrer Generation betroffen sind.

→ Beispiel: Ein älterer Bewerber wird im Auswahlprozess ausgeschlossen mit der Begründung, er könne sich vermutlich nicht mehr an die digitale Infrastruktur der Abteilung gewöhnen.

7. Namensverzerrung (Name Bias)

Namensverzerrung ist weit verbreitet und führt dazu, dass Bewerber*innen mit bestimmten Namenstypen benachteiligt werden, insbesondere solche mit nicht-deutschsprachigem Ursprung.

→ Beispiel: Im Bewerbungsverfahren werden Kandidat*innen mit „typisch deutschen“ Namen häufiger eingeladen, während solche mit ausländisch klingenden Namen trotz gleicher Qualifikationen oft übersehen werden.

Lookism (Beauty Bias, Height Bias)

Lookism ist weit verbreitet. So werden attraktive Personen oft als erfolgreicher und kompetenter wahrgenommen. Studien zeigen, dass attraktive und große Menschen tendenziell höhere Gehälter und bessere Jobangebote erhalten.

→ Beispiel: Eine Bewerberin mit Kopftuch wird als „weniger offen“ oder „weniger teamfähig“ wahrgenommen, obwohl es keine Hinweise darauf gibt – lediglich basierend auf ihrem äußeren Erscheinungsbild.

-

Unbewusste Vorurteile im Arbeitsalltag und im Universitären Kontext

- Unbewusste Vorurteile

zeigen sich nicht nur im Alltag, sondern auch im Arbeitsalltag.

In einer Studie der Ökonomin Doris Weichselbaumer aus dem Jahr 2016 zeigte sich, dass eine fiktive Bewerberin mit deutschem Namen in 18,8 % der Fälle eine positive Rückmeldung auf ihr Bewerbungsschreiben erhielt. Trug dieselbe fiktive Frau mit identischen Bewerbungsunterlagen einen türkischen Namen, sank die Rückmeldequote auf 13,5 %. Wenn sie zusätzlich auf dem beigelegten Foto ein Kopftuch trug, lag die Quote nur noch bei 4,2 %.

- Ein weiteres Beispiel zeigt sich im sogenannten Mini-Me-Effekt:

Im Oktober 2024 waren die Vorstände an der Frankfurter Börse überwiegend homogen – 80 % der Vorstandsmitglieder waren Männer, 75 % Deutsche und 75 % hatten einen wirtschafts- oder ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund. Der Mini-Me-Effekt beschreibt, dass CEOs dazu tendieren, Teammitglieder auszuwählen, die ihrem eigenen Profil ähneln, etwa im Namen oder im beruflichen Werdegang. So gibt es mehr Vorstandsmitglieder mit dem Vornamen Christian, als es weibliche Mitglieder im Vorstand gibt. Frauenquoten werden unter anderem eingesetzt, um diesen selbstreproduzierenden Kreislauf aufzubrechen und eine vielfältigere Führungskultur zu fördern. (Quelle: Allbright-Bericht 2024: Mind the Gap: Deutschland bleibt beim Frauenanteil im Top-Management weit hinter Großbritannien)

- Auch für den universitären

Kontext gibt es Beispiele für Unconscious Biases:

Eine Studie von 2019 zeigte, dass die Akzeptanzraten für Artikel in einer biowissenschaftlichen Zeitschrift höher waren, je ähnlicher sich die Autor*innen und die Gutachter*innen waren. In dieser Studie waren die Gutachter*innen US-amerikanisch. Die Wahrscheinlichkeit, zur Artikeleinreichung eingeladen zu werden, lag für US-amerikanische Autor*innen bei 39,2 %, für deutsche bei 29,3 % und für chinesische bei 12,6 %. Dies deutet auf einen Affinitäts- oder Ähnlichkeitsbias hin, bei dem Gutachter*innen eher Artikel von Personen mit einem ähnlichen Hintergrund akzeptieren.

- Unbewusste Vorurteile

zeigen sich nicht nur im Alltag, sondern auch im Arbeitsalltag.

-

Übung 7a Reflexion (Modul 2)

Pause im Kurs: Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 7a Reflexion (Modul 2) im Workbook.

-

Erste Lösungsansätze und Empfehlungen

Persönliche Haltung und Reflexion

Das eigene Bewusstsein fördern und regelmäßig selbst reflektieren, ob und wie sehr die eigenen Wahrnehmungs- und Entscheidungsmuster voreingenommen sind. Hierfür ist es sinnvoll, die Übung 7a im Workbook nach einiger Zeit zu wiederholen und erneut auf die Ergebnisse zu blicken.

Eigene Sensibilisierung im Arbeitsalltag schaffen und die Bereitschaft mitbringen, mit Kolleg*innen zu diesem Thema ins Gespräch zu kommen. Konkrete Handlungsideen für den Arbeitsalltag lauten hierbei wie folgt:

In Teamrunden gezielt nach anderen Perspektiven fragen:

In Teamrunden gezielt nach anderen Perspektiven fragen:

„Gibt es noch eine andere Sichtweise, die wir bisher nicht gehört haben?“

Oder: „Mir ist aufgefallen, dass wir den Vorschlag von Frau X vorhin schnell verworfen haben. Vielleicht lohnt es sich, noch einmal darauf zu schauen – unabhängig davon, von wem er kam.“ Eigene Unsicherheiten offen benennen:

Eigene Unsicherheiten offen benennen:

„Ich merke, dass ich spontan skeptisch bin – vielleicht sollten wir das noch einmal sachlich prüfen.“

Oder: „Ich frage mich gerade, ob wir bei den Bewerbungen unbewusst stärker auf bestimmte Lebensläufe reagieren. Wollen wir unsere Kriterien noch einmal gemeinsam durchgehen?“

Lernimpulse teilen:

Lernimpulse teilen:

Nach einer Schulung oder Lektüre einen kurzen Impuls im Team geben, z. B.

„Ich habe neulich etwas zum Halo-Effekt gelesen – vielleicht ist das auch für unsere Situation relevant.“Standardisierte und diskriminierungssensible Auswahlverfahren

Leitfäden für Bewerbungsgespräche (z. B. für Stipendien, Auslandssemester)

Anwendung des Vier-Augen-Prinzips

Trennung von Informationssammlung (im Gespräch) und Bewertung (nach dem Gespräch)

Strukturelle Verankerung von Diversity & Inclusion

- Aufbau von Unterstützungsangeboten für unterrepräsentierte Gruppen

- Förderung von Diversität in Studierenden- und Mitarbeitendenvertretungen

- Berücksichtigung von D&I-Aspekten in Förder- und Projektanträgen

- Überprüfung von Bildmaterial

auf der Homepage und in Werbemitteln

(z. B. für Stipendien, Auslandsprogramme) in Hinblick auf die Repräsentation

vielfältiger Hintergründe: Welche Personengruppen werden auf welche Art dargestellt?

-

Übung 7b Lösungsansatz (Modul 2)

Pause im Kurs: Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 7b Lösungsansatz (Modul 2) im Workbook.

-

-

-

An Universitäten begegnen sich täglich Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen - Studierende, Forschende, Verwaltungsangestellte und externe Gäste. Sie bringen verschiedene Sprachen, Kommunikationsstile, Arbeitsweisen und Werte mit. Diese Vielfalt ist eine große Bereicherung - sie kann aber auch zu Missverständnissen führen, wenn Erwartungen oder Ausdrucksweisen unterschiedlich sind.

Ziel interkultureller Kompetenz ist nicht, alle Unterschiede zu kennen oder festgelegte Verhaltensregeln zu lernen. Es geht vielmehr darum, Verständnis, Offenheit und die sogenannte Ambiguitätstoleranz zu entwickeln, also die Fähigkeit, mit Unsicherheit und Mehrdeutigkeit umgehen zu können.

-

Übung 8 Reflexion (Modul 3)

Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 8 Reflexion (Modul 3) im Workbook.

-

Grundlagen der Interkulturellen Kommunikation

Interkulturelle Kommunikation und interkulturelle Kompetenz gehören eng zusammen, bezeichnen aber Unterschiedliches – und genau diese Unterscheidung ist wichtig, damit der Lernprozess klar bleibt.Interkulturelle Kommunikation beschreibt zunächst den Prozess: Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten treten miteinander in Austausch – verbal, nonverbal oder implizit. Dabei bringen sie unterschiedliche Erwartungen, Werte, Kommunikationsstile und Bedeutungszuschreibungen ein. Wo diese Unterschiede aufeinandertreffen, entstehen Missverständnisse, Irritationen, aber auch Lern- und Verständigungsmöglichkeiten.

Interkulturelle Kompetenz bezeichnet dagegen die Fähigkeit, mit solchen Situationen konstruktiv umzugehen. Sie zeigt sich nicht im bloßen Wissen über „andere Kulturen“, sondern in konkretem Handeln: in der Art, wie Menschen zuhören, nachfragen, Perspektiven reflektieren, Konflikte bearbeiten oder Entscheidungen gemeinsam aushandeln (Straub/Weidemann/Weidemann 2007; Lüsebrink 2016).

Man kann es so zusammenfassen:- Interkulturelle Kommunikation = der Raum, in dem kulturelle Differenzen sichtbar werden.

- Interkulturelle Kompetenz = das Repertoire an Fähigkeiten, das Menschen benötigen, um in diesem Raum respektvoll, verständigungsorientiert und situationsangemessen zu handeln.

Damit diese Kompetenz entstehen und wachsen kann, greifen zwei Einflussgrößen ineinander:In interkulturellen Situationen wird diese Verzahnung besonders deutlich: Unterschiedliche kulturelle Prägungen wirken auf Kommunikationsweisen, und genau dadurch entstehen sowohl Herausforderungen als auch Chancen für Verständigung. Interkulturelle Kompetenz zeigt sich dann darin, wie Menschen diese Situationen gestalten – etwa in Gesprächen, digitalen Kommunikationsformen oder der Zusammenarbeit in diversen Teams.- Kommunikation: Bedeutungen entstehen im Austausch zwischen Menschen – ausdrücklich, unausgesprochen oder zwischen den Zeilen.

- Kultur: Sie bildet den Rahmen, der Wahrnehmung, Verhalten und Interpretation prägt, ohne Menschen dabei auf stereotype Zuschreibungen festzulegen.

Um zu verstehen, wie interkulturelle Kommunikation funktioniert, lohnt sich ein Blick auf den Kulturbegriff selbst, denn er ist die Grundlage dafür, wie wir Unterschiede wahrnehmen und deuten.Was ist Kultur?

Im Alltag verstehen viele unter Kultur etwas, das mit Ländern, Traditionen oder Sprachen zu tun hat. In der Wissenschaft ist der Kulturbegriff jedoch viel umfassender. Demnach beschreibt Kultur die Gesamtheit der gelernten und geteilten Muster von Denken, Fühlen und Handeln, die das Zusammenleben in einer Gemeinschaft prägen (Harris 1999).

Kultur zeigt sich in sichtbaren Formen, etwa in Sprache, Kleidung, Umgangsformen oder Organisationen – aber auch in unsichtbaren Anteilen, wie Werte, Einstellungen, Kommunikationsstile und Erwartungen.

Ein bekanntes Bild dafür ist der „Kultur-Eisberg“ (Prutek/Grabe 2024): Nur ein kleiner Teil ist sichtbar (z. B. Sprache, Verhalten), während der größere Teil unter der Oberfläche liegt (z. B. Werte, Normen, Denkweisen).

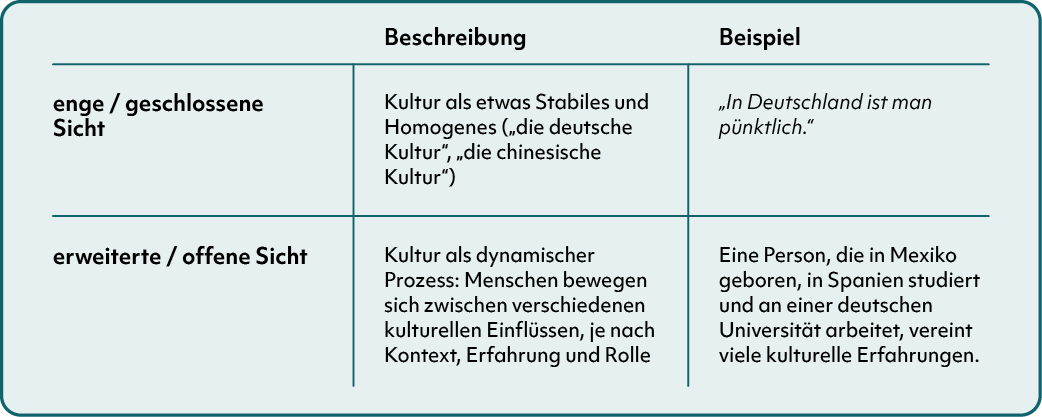

Bildquelle: https://www.interkultureller.blog/begruessung-interkulturell-ist-der-feste-haendedruck-normalDer Kulturbegriff kann dabei eng oder weit, geschlossen oder offen verstanden werden (Kretzenbacher 1992):

Der geschlossene Kulturbegriff geht davon aus, dass Kulturen feste Grenzen haben und klar voneinander unterscheidbar sind.

Der offene Kulturbegriff betrachtet Kultur als wandelbar und durchlässig. Menschen übernehmen, vermischen und entwickeln kulturelle Elemente weiter.Die offene Sichtweise entspricht heutigen Realitäten in global vernetzten Hochschulen. Sie erlaubt, Unterschiede nicht als Barrieren, sondern als Ressource für Lernen und Innovation zu sehen. Kultur ist also kein starres System, sondern ein lebendiger Prozess, in dem Menschen Bedeutungen aushandeln und sich gegenseitig beeinflussen.

- Interkulturelle Kommunikation = der Raum, in dem kulturelle Differenzen sichtbar werden.

-

Übung 9 Selbstverständlichkeiten (Modul 3)

Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 9 Selbstverständlichkeiten (Modul 3) im Workbook.

-

Multi-, Inter- und Transkulturalität

Wenn unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen, wird sichtbar, wie vielfältig Menschen denken, fühlen und handeln. Entscheidend ist dann, wie wir diese Unterschiede wahrnehmen: als Trennung, als Begegnung – oder als wechselseitiges Lernen.

Die folgenden Begriffe helfen, diese Perspektiven zu unterscheiden:

Der deutsche Philosoph Wolfgang Welsch (1997/2017) beschreibt Transkulturalität als zeitgemäße Sichtweise, weil sie der heutigen, global vernetzten Realität entspricht. Kulturelle Einflüsse sind durch die Globalisierung heute nicht mehr klar voneinander zu trennen – sie überlagern und verbinden sich im Alltag vieler Menschen.

Drei Beispiele:

Drei Beispiele:- Eine Mitarbeiterin

der Universitätsverwaltung, die in Deutschland aufgewachsen ist, aber

regelmäßig mit internationalen Studierenden auf Englisch kommuniziert und in

Projekten mit Partneruniversitäten in Asien arbeitet.

-

Ein Studierender,

der in Jordanien geboren wurde, in Frankreich aufgewachsen ist und nun an einer

deutschen Hochschule forscht – und dabei Arbeitsstile und Kommunikationsformen

aus verschiedenen Kontexten kombiniert.

-

Die Mensa, in der

Studierende aus unterschiedlichen Ländern gemeinsam essen und dabei Speisen,

Sprachen und Rituale vermischt werden: von italienischer Pasta mit koreanischer

Soße bis hin zu Gesprächen in mehreren Sprachen am selben Tisch.

Diese Beispiele zeigen: Transkulturalität bedeutet, dass kulturelle Grenzen zunehmend durchlässig werden. Menschen verbinden Elemente verschiedener kultureller Kontexte und schaffen daraus neue Formen des Miteinanders – im Alltag, in der Arbeit und in der Wissenschaft.

Warum sprechen wir dann von interkultureller und nicht von transkultureller Kommunikation?

Der Begriff interkulturelle Kommunikation ist historisch älter und hat sich in Wissenschaft und Praxis stärker etabliert. In der Hochschulpraxis wird deshalb meist von interkultureller Kommunikation gesprochen, weil dieser Begriff:

- ... besser an bestehende Konzepte und Trainings anschließt (z. B. interkulturelle Kompetenz, interkulturelles Lernen),

- ... verständlicher und anschlussfähiger für Menschen ist, die sich erstmals mit dem Thema befassen,

- ... und den Begegnungsaspekt

betont – also genau das, was in Universitäten mit internationalen Studierenden

und Kolleg*innen täglich geschieht.

Kurz gesagt: „Interkulturell“ lenkt den Blick auf die Begegnung zwischen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. „Transkulturell“ erweitert diese Sicht und erinnert uns daran, dass Grenzen zwischen Kulturen oft fließend sind. Beide Begriffe ergänzen sich – und gemeinsam helfen sie, die Realität einer vielfältigen, global vernetzten Universität besser zu verstehen.

- Eine Mitarbeiterin

der Universitätsverwaltung, die in Deutschland aufgewachsen ist, aber

regelmäßig mit internationalen Studierenden auf Englisch kommuniziert und in

Projekten mit Partneruniversitäten in Asien arbeitet.

-

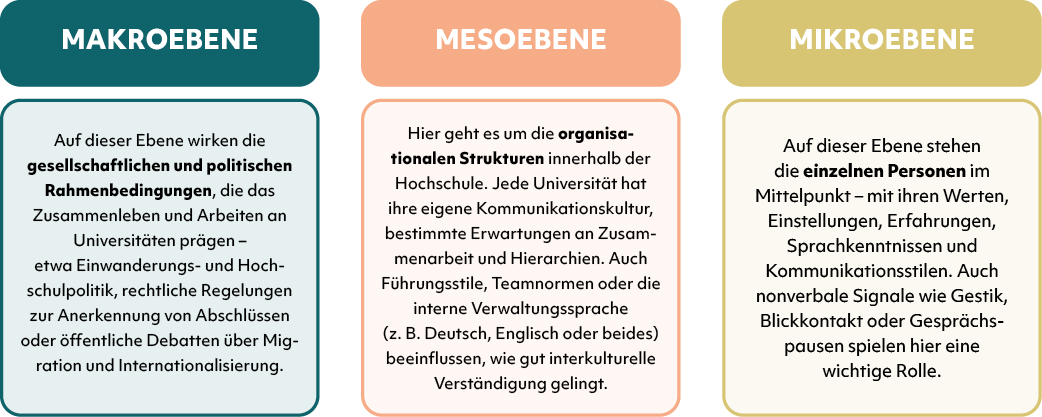

Makro-, Meso- und Mikroebene der Interkulturellen Kommunikation

Wenn Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen miteinander kommunizieren, wirkt im Hintergrund viel mehr mit, als auf den ersten Blick sichtbar ist.

Kommunikation – ob im Büro, per E-Mail oder in einem Gespräch – ist immer Teil eines größeren Systems: Sie wird geprägt von gesellschaftlichen Normen, von den Strukturen einer Organisation und von individuellen Erfahrungen (Moghaddam/Covalucci 2016).Diese drei Ebenen – Makro, Meso und Mikro – beeinflussen, ob Verständigung gelingt oder möglicherweise scheitert:

In der Praxis bedeutet das: Wenn Missverständnisse entstehen, liegt die Ursache nicht immer bei einer Person, sondern kann auf jeder dieser Ebenen zu finden sein.

Interkulturelle Kompetenz bedeutet deshalb auch, Situationen „von außen“ zu betrachten und zu fragen: Auf welcher Ebene entsteht dieses Missverständnis – und was kann ich selbst zum besseren Verständnis beitragen?

Ein Konflikt im Gespräch mit einer internationalen Kollegin kann beispielsweise durch organisatorische Abläufe (Mesoebene), durch unterschiedliche gesellschaftliche Prägungen (Makroebene) oder durch persönliche Kommunikationsgewohnheiten (Mikroebene) beeinflusst sein. -

Kulturelle Unterschiede beschreiben

Perspektivwechsel ist der erste Schritt, um interkulturelle Situationen besser zu verstehen.

Der nächste Schritt besteht darin, Kulturen bewusst zu beschreiben, ohne dabei zu verallgemeinern oder zu bewerten. Der Ansatz des niederländischen Kulturwissenschaftlers Fons Trompenaars (1993) unterstützt genau diesen Prozess: Er bietet eine strukturierte Methode, um kulturelle Unterschiede analytisch und reflektiert zu betrachten.Trompenaars Modell (in Anlehnung an die Arbeiten von Geert Hofstede, z.B. Hofstede 1991) vergleicht Kulturen entlang verschiedener Dimensionen, etwa:

- Kommunikationsstil (direkt vs. indirekt)

- Verhältnis zu Hierarchie (flach vs. stark ausgeprägt)

- Umgang mit Zeit und Regeln (flexibel vs. strukturiert)

- Bedeutung von Beziehungen (aufgabenorientiert vs. beziehungsorientiert)

- Entscheidungsfindung (individuell vs. konsensorientiert)

- Umgang mit Unsicherheit (hohe vs. geringe Ambiguitätstoleranz)

- Selbstverständnis (individualistisch vs. kollektivistisch)

- Emotionsausdruck (zurückhaltend vs. ausdrucksstark)

- Konfliktstil (konfrontativ vs. harmonieorientiert)

- Raum- und

Distanzverhalten (enger persönlicher Raum vs. größerer Abstand in Interaktionen)

Diese Dimensionen sind keine festen Kategorien, sondern Orientierungshilfen. Sie machen sichtbar, dass Menschen und Organisationen unterschiedliche Tendenzen haben – und dass kulturelle Einflüsse sich verändern können.

Dieser Ansatz hilft, Unterschiede zu erkennen, ohne sie zu werten und gemeinsame Lösungen zu entwickeln, z. B. durch transparente Zeitplanung und regelmäßige Abstimmung. Das Ziel ist also nicht, „richtiges“ Verhalten zu definieren, sondern Verständnis und Gesprächsfähigkeit zu fördern.

-

Übung 10 Selbsteinschätzung kultureller Unterschiede (Modul 3)

Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 10 Selbsteinschätzung kultureller Unterschiede (Modul 3) im Workbook.

-

Diversity-Dimension: Nationalität und Migrationsgeschichte

Die Diversity-Dimension Nationalität und Migrationsgeschichte spielt in der interkulturellen Zusammenarbeit an Universitäten eine zentrale Rolle.

In Hochschulen begegnen sich Menschen aus vielen Ländern, mit unterschiedlichen Muttersprachen, kulturellen Prägungen und Bildungsbiografien. Diese Vielfalt ist ein großer Gewinn – sie bringt neue Perspektiven, Innovation und internationale Vernetzung.

Gleichzeitig können sich daraus Herausforderungen in der Kommunikation, im Arbeitsstil oder in Erwartungen an Zusammenarbeit ergeben.Nationalität, Migrationsgeschichte, ethnische Herkunft – und Identität

Begriffe wie Nationalität, Migrationsgeschichte, ethnische Herkunft und Kultur werden im Alltag oft gleichgesetzt, meinen aber Unterschiedliches:

In der Praxis überschneiden sich diese Ebenen häufig. Menschen können mehrere kulturelle Identitäten haben oder sich je nach Situation unterschiedlich positionieren. Herkunft und Migration beeinflussen, aber bestimmen nicht, wer wir sind. Die eigene Identität ist immer im Wandel und entsteht im Austausch mit anderen.

-

Nationalität und Herkunft im universitären Alltag

An deutschen Hochschulen zeigt sich kulturelle Vielfalt u.a. in:

- internationalen Studierenden, Forschenden und Lehrenden,

- mehrsprachigen Teams und Verwaltungseinheiten,

- internationalen Forschungsprojekten,

- und globalen

Netzwerken, z.B. Erasmus-Partnerschaften, europäischen Hochschulallianzen oder

EU-Projekten.

Diese Vielfalt wirkt sich auf viele Arbeitsbereiche aus – von Bewerbungsprozessen über Kommunikation mit internationalen Gästen bis zur Gestaltung interner Abläufe (z. B. in der Personalabteilung oder Studierendenverwaltung).

Ein Beispiel: Eine diversitätssensible Verwaltung erkennt solche Hürden und sucht aktiv nach Lösungen – etwa durch zweisprachige Formulare, Schulungen oder klare Zuständigkeiten für internationale Anliegen.

Ein Beispiel: Eine diversitätssensible Verwaltung erkennt solche Hürden und sucht aktiv nach Lösungen – etwa durch zweisprachige Formulare, Schulungen oder klare Zuständigkeiten für internationale Anliegen.- In der Studienberatung wird Englisch als

Arbeitssprache genutzt. Ein Formular liegt aber nur auf Deutsch vor. Das Ergebnis:

Internationale Studierende fühlen sich unsicher, und Beratende müssen

zusätzliche Zeit für Erklärungen aufbringen.

-

(Unbewusste) Stereotype und Zuschreibungen vermeiden

Die Diversity-Dimension Nationalität und Migrationsgeschichte ist besonders anfällig für Stereotype und unbewusste Zuschreibungen (Bolten 2019). Solche Annahmen entstehen schnell – etwa, wenn jemand aufgrund eines Akzents, eines Namens oder bestimmter Verhaltensweisen in eine „Schublade“ gesteckt wird.

Zwei Beispiele:

Zwei Beispiele:- Ein Bewerber mit arabischem Namen wird im Bewerbungsgespräch auf seine „guten Deutschkenntnisse“ angesprochen, obwohl er in Deutschland geboren wurde.

- Ein Studierender aus

Ghana wird gefragt, ob er ein Austauschsemester macht – dabei ist er im Master

immatrikuliert.

Solche Zuschreibungen sind meist nicht böse gemeint, können aber das Gefühl von Zugehörigkeit und Wertschätzung beeinträchtigen. Interkulturelle Kompetenz bedeutet daher auch, eigene Erwartungen zu hinterfragen und Raum für individuelle Geschichten zu lassen.

-

Übung 11 Reflexion (Modul 3)

Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 11 Reflexion (Modul 3) im Workbook.

Wichtig:

Wichtig:

Nationalität und Migrationsgeschichte sind zentrale Aspekte von Vielfalt, aber sie erklären nicht allein das Verhalten von Menschen. Im Hochschulkontext geht es daher nicht darum, kulturelle Unterschiede zu kategorisieren, sondern Sensibilität und Offenheit zu entwickeln: Menschen sind mehr als ihre Herkunft – sie sind Kolleg*innen, Studierende, Forschende, Vorgesetzte und Teil eines gemeinsamen Lern- und Arbeitsraums.

Deshalb heißt Vielfalt erkennen, Menschen in ihrer Individualität zu sehen, nicht nur in ihrer Herkunft. -

Erste Lösungsansätze und Empfehlungen für den Umgang mit Internationalen Mitarbeitenden und Studierenden

Im interkulturellen Miteinander gibt es keine einfachen Regeln, die immer gelten. „Dos & Don’ts“ klingen zwar praktisch, führen aber oft zu Verallgemeinerungen – etwa, wenn Menschen allein aufgrund ihrer Herkunft bestimmte Verhaltensweisen zugeschrieben werden.

Interkulturelle Kompetenz bedeutet daher nicht, zu wissen, wie „die anderen“ sind,

sondern lernen zu können, mit Unterschieden und Unsicherheiten umzugehen.

Der Schlüsselbegriff dafür ist Ambiguitätstoleranz – also die Fähigkeit, Mehrdeutigkeit und Widersprüche auszuhalten, ohne vorschnell zu bewerten. Interkulturelle Kompetenz heißt also, in Unsicherheit handlungsfähig zu bleiben – und nicht, alle Antworten zu kennen.

Doch wie kann das im Hochschulalltag konkret aussehen? Die folgenden Empfehlungen zeigen, wie interkulturelle Sensibilität und Ambiguitätstoleranz im Arbeitskontext gestärkt werden können.1. Reflexion statt Reaktion

- Beobachten Sie Ihre eigenen Erwartungen und spontanen Bewertungen in interkulturellen Situationen.

- Fragen Sie sich: Welche Annahmen stecken hinter meiner Reaktion?

- Eine kurze Pause zum Nachdenken hilft oft, Missverständnisse zu

vermeiden.

2. Neugierig bleiben und nachfragen

- Anstatt Unsicherheiten zu vermeiden, können Sie sie aktiv ansprechen – freundlich, offen, interessiert.

- Beispiel: „Ich merke, dass wir unterschiedlich an die Sache herangehen – können Sie mir kurz erklären, wie Sie das in an ihrer Universität handhaben?“

3. Strukturen schaffen, die Vielfalt unterstützen

- Übersetzte Formulare, zweisprachige E-Mail-Vorlagen oder interkulturelle Schulungen erleichtern Zusammenarbeit.

- Einheitliche Kommunikationsleitfäden helfen, Erwartungen transparent zu machen – ohne starre Vorgaben.

4. Ambiguitätstoleranz trainieren

- Nicht jede Situation ist eindeutig. Versuchen Sie, Widersprüche als Lernchance zu sehen.

- Unterschiedliche Auffassungen über Pünktlichkeit, Feedback oder Entscheidungsprozesse müssen nicht sofort „gelöst“ werden – sie können Ausgangspunkte für gegenseitiges Lernen sein.

5. Beziehungen gestalten – nicht nur Prozesse

- Vertrauen entsteht über Zeit, Respekt und echtes Interesse.

- Kleine Gesten – z. B. die Einladung zum gemeinsamen Mittagessen oder das bewusste Nachfragen bei stilleren Kolleg*innen – fördern ein inklusives Miteinander.

6. Strukturelle Verantwortung ernst nehmen

- Vielfalt ist nicht nur eine persönliche, sondern auch eine organisationale Aufgabe.

- Teams, Leitungen und Personalabteilungen können Diversität

gezielt fördern, etwa durch Mentoringprogramme, transparente Auswahlprozesse

und interkulturell offene Kommunikationskultur.

Interkulturelle Kompetenz ist keine Checkliste, sondern eine lebenslange Lernhaltung.

Sie beginnt mit Neugier und Respekt und wächst durch Erfahrung, Reflexion und Offenheit.

Wer Vielfalt nicht als Problem, sondern als Potenzial versteht, trägt zu einer inklusive(re)n und lernenden Universitätskultur bei.Es geht also nicht darum, alles zu wissen, sondern darum, bereit zu sein, Fragen zu stellen.

-

-

-

Religion und Weltanschauung sind zentrale, aber häufig unterschätzte Dimensionen von Diversität. Sie prägen Werte, ethische Haltungen und Formen des Zusammenlebens. In einer pluralen Gesellschaft begegnen sich Menschen mit unterschiedlichen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen: vom streng gläubigen Menschen bis zur überzeugten Atheistin, vom kulturell geprägten Glauben bis zur bewusst nicht-religiösen Haltung.

Im Hochschulkontext zeigt sich diese Vielfalt in alltäglichen Situationen: bei der Gestaltung von Arbeitszeiten und Feiertagen, in der Mensa, in der Lehre, bei Diskussionen über Ethik, Werte oder gesellschaftliche Verantwortung. Religion und Weltanschauung können Quelle von Orientierung, Gemeinschaft und Sinn sein, aber auch Anlass für Missverständnisse oder Konflikte, wenn sie auf unterschiedliche Überzeugungen treffen.

Eine diversitätssensible Hochschule berücksichtigt religiöse und weltanschauliche Vielfalt und schafft Räume, in denen unterschiedliche Überzeugungen respektvoll nebeneinander bestehen können.

-

-

Religion und Weltanschauung

Die Diversity-Dimension Religion und Weltanschauung umfasst individuelle Glaubenssysteme, ethische Leitbilder und Sinnzusammenhänge (Pickel 2024). So werden diese beiden Konzepte grundsätzlich unterschieden:

- Religion

beschreibt ein System von Überzeugungen, Ritualen und Gemeinschaftsformen, das

sich auf Transzendenz, Heiligkeit oder göttliche Ordnung bezieht. Sie

vermittelt Zugehörigkeit, Orientierung und moralische Maßstäbe.

- Weltanschauung

bezeichnet hingegen eine individuelle oder kollektive Haltung zur Welt. Sie

kann religiös, humanistisch, agnostisch oder atheistisch geprägt sein. Auch

säkulare Überzeugungen (z. B. Humanismus, Rationalismus, Naturphilosophie)

fallen darunter.

Beide Begriffe stehen für grundlegende Dimensionen menschlicher Identität und beeinflussen Werte, Wahrnehmung und Handeln.

Ein kurzer Blick in die Geschichte der Weltreligionen

Religionen prägen die Menschheitsgeschichte seit ihren Anfängen (Deutschlandfunk 2009). Frühformen des Glaubens wie Natur- und Ahnenkulte finden sich bereits in steinzeitlichen Gesellschaften. Aus diesen entwickelten sich im Lauf der Jahrtausende komplexe religiöse Systeme.

- Religion

beschreibt ein System von Überzeugungen, Ritualen und Gemeinschaftsformen, das

sich auf Transzendenz, Heiligkeit oder göttliche Ordnung bezieht. Sie

vermittelt Zugehörigkeit, Orientierung und moralische Maßstäbe.

-

Im Globalen Süden prägen Religionen bis heute das soziale, kulturelle und politische Leben in vielfältiger Weise. In vielen Regionen sind religiöse Traditionen eng mit Alltagskultur, Gemeinschaft und Identität verknüpft. Neben großen Weltreligionen wie Christentum, Islam, Hinduismus oder Buddhismus bestehen dort auch zahlreiche indigene und lokale Glaubensformen. Diese Vielfalt zeigt, dass Religionen im Globalen Süden nicht nur spirituelle Orientierung bieten, sondern auch Trägerinnen von sozialem Zusammenhalt, Bildung und Widerstandskraft sind.

Im Verlauf der Globalisierung und zum Teil gewaltvollen Missionierung traten Religionen zunehmend in Austausch, Dialog und auch Konflikt miteinander. Gleichzeitig entstanden säkulare Weltanschauungen, die Sinn und Ethik ohne Bezug auf Transzendenz begründen. Heute zeigt sich weltweit eine große Vielfalt religiöser und nichtreligiöser Lebensformen, die zur kulturellen Diversität moderner Gesellschaften beitragen.

-

Religiöse Vielfalt im Hochschulkontext

Hochschulen sind Räume gelebter Vielfalt, in denen Menschen mit unterschiedlichen religiösen, weltanschaulichen und kulturellen Hintergründen zusammenkommen (Rötting 2014). Diese Unterschiedlichkeit eröffnet Lern- und Begegnungsmöglichkeiten, die über fachliches Wissen hinausgehen. Wenn Hochschulen religiöse und weltanschauliche Diversität bewusst wahrnehmen, respektieren und in ihre Bildungskultur integrieren, kann daraus eine wertvolle Ressource entstehen.

Beispiele aus dem Hochschulalltag:

Beispiele aus dem Hochschulalltag:- Raumgestaltung und Infrastruktur:

Gebets- und Rückzugsräume, Speiseangebote in der Mensa (halal, koscher, vegetarisch, vegan) - Zeitliche Strukturen:

Rücksicht auf religiöse Feiertage, Fastenzeiten (z.B. Ramadan, Jom Kippur) oder Gebetszeiten - Lehre und Forschung:

Themen religiöser Vielfalt, Ethik, interkulturelle Kommunikation - Kommunikation und Haltung:

wertschätzender Umgang mit sichtbaren Symbolen (z.B. Kopftuch, Kreuz, Turban) und pluraler Sprache

In vielen Staaten gilt die Idee, dass der Staat und seine Institutionen religiös neutral handeln soll – also keine Religion bevorzugt oder benachteiligt. Dieses Prinzip wird jedoch unterschiedlich verstanden.

In Frankreich etwa ist die Laizität (laïcité) seit 1905 gesetzlich verankert. Sie bedeutet eine strikte Trennung von Staat und Religion: Der Staat soll weltanschaulich völlig neutral bleiben, und religiöse Symbole sind in öffentlichen Einrichtungen – vor allem an Schulen – weitgehend untersagt. Ziel ist die Gleichbehandlung aller Bürger*innen, unabhängig von Glauben oder Herkunft. Kritiker*innen sehen darin jedoch auch eine Gefahr, dass religiöse Identität aus dem öffentlichen Raum verdrängt wird.

In Deutschland gilt ebenfalls ein religiöses Neutralitätsgebot, allerdings in einer kooperativen Form. Der Staat erkennt Religionsgemeinschaften als Teil der Gesellschaft an und arbeitet in bestimmten Bereichen mit ihnen zusammen, etwa in der Seelsorge, im Religionsunterricht oder bei Feiertagen. Dabei muss er aber Ausgewogenheit und Gleichbehandlung wahren.

- Raumgestaltung und Infrastruktur:

-

Übung 12 (Modul 4.1)

Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 12 (Modul 4.1) im Workbook.

-

Hintergrund: Kreuzerlass und Kopftuchverbot

Der Kreuzerlass in Bayern (2018 / Debatte bis 2023):

In Bayern wurde per Verordnung beschlossen, dass in allen staatlichen Behörden Kreuze im Eingangsbereich hängen sollen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) begründete dies mit dem Hinweis, das Kreuz sei kein religiöses, sondern ein kulturelles Symbol der „christlich-abendländischen Prägung“ Bayerns. Kritiker*innen warfen der Regelung jedoch vor, gegen das staatliche Neutralitätsgebot zu verstoßen, da das Kreuz eindeutig ein religiöses Symbol ist. Die Debatte wurde in den folgenden Jahren immer wieder aufgegriffen, zuletzt 2023, als Gerichte und Verbände die Vereinbarkeit des Erlasses mit der religiösen Neutralität erneut infrage stellten.

Das Kopftuchverbot für Schöffinnen (2025):

Im Jahr 2025 bestätigte der Bundesgerichtshof (BGH), dass ehrenamtliche Richterinnen (Schöffinnen) kein Kopftuch im Gerichtssaal tragen dürfen. Begründet wurde dies mit der Pflicht zur weltanschaulichen Neutralität der Justiz: Der Staat müsse nach außen hin unparteiisch wirken, auch durch das Auftreten seiner Vertreter*innen. Kritiker*innen sehen darin jedoch eine ungleiche Behandlung religiöser Symbole – insbesondere, wenn gleichzeitig christliche Symbole in staatlichen Räumen erlaubt bleiben. Aus Diversity-Perspektive stellt sich die Frage, ob Neutralität hier tatsächlich gewahrt oder ob bestimmte Glaubensformen unsichtbar gemacht werden.

Auch im Hochschulkontext gibt es Spannungsfelder im Umgang mit Religion und Weltanschauung. Hochschulen sind Orte der Begegnung, an denen Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen, Wertvorstellungen und Ausdrucksformen zusammenkommen. Diese Vielfalt kann das akademische Miteinander bereichern, führt aber auch zu Herausforderungen, wenn Erwartungen und Sichtweisen aufeinandertreffen.

Typische Spannungsfelder sind:

- Religiöse Symbole im Lehrkontext:

Wie neutral darf oder soll das Lehrpersonal auftreten? Wann wird ein religiöses Symbol als persönliche Freiheit, wann als Einflussnahme wahrgenommen? - Meinungsfreiheit und Respekt:

Wie können religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen in kontroversen Diskussionen berücksichtigt werden, ohne wissenschaftliche Freiheit einzuschränken? Hier gilt es, respektvolle Debattenkultur und kritisches Denken in Einklang zu bringen. - Verwaltung und Gleichbehandlung:

Fragen nach Prüfungs- und Feiertagsregelungen, Speiseangeboten oder Kleidungsvorschriften zeigen, wie institutionelle Strukturen auf religiöse Vielfalt reagieren. Ein fairer und transparenter Umgang fördert Teilhabe und Gleichberechtigung. - Raumnutzung und Sichtbarkeit:

Auch Gebetsräume, stille Zonen oder religiöse Feiern auf dem Campus können Diskussionen über Gleichbehandlung und Neutralität auslösen.

Konflikte entstehen dabei selten aus Religion selbst, sondern meist aus Unsicherheit, fehlender Kommunikation oder mangelndem Wissen über religiöse Praktiken. Zentral ist daher, Räume für Dialog, Information und Reflexion zu schaffen. Ein diversitätssensibler Umgang bedeutet, eigene Werte, Überzeugungen und Vorannahmen bewusst zu reflektieren – sowohl im Lehr- als auch im Verwaltungshandeln.

- Religiöse Symbole im Lehrkontext:

-

Übung 13 (Modul 4.1)

Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 13 (Modul 4.1) im Workbook.

-

Unbewusste Vorurteile/Stereotype im Universitären Kontext

Auch in Bezug auf Religion und Weltanschauung wirken unbewusste Vorannahmen, und zwar oft subtiler, als wir denken. Wir alle haben Bilder im Kopf, die durch gesellschaftliche Diskurse, Medien oder persönliche Erfahrungen geprägt sind: etwa, wie „religiös“ jemand erscheint, was „modern“ oder „traditionell“ gilt oder welche Werte wir bestimmten Glaubensrichtungen zuschreiben.

Solche impliziten Annahmen beeinflussen, wie wir Menschen wahrnehmen, ansprechen oder bewerten. Sie können dazu führen, dass Personen aufgrund ihrer sichtbaren oder vermuteten religiösen Zugehörigkeit anders behandelt oder beurteilt werden, ohne dass dies beabsichtigt ist.

Ein diversitätssensibler Umgang bedeutet daher, diese inneren Bilder zu erkennen und zu hinterfragen: Welche spontanen Vorstellungen habe ich, wenn jemand religiöse Symbole trägt, sich auf seinen Glauben bezieht oder offen nichtreligiös positioniert? Solche Reflexionsprozesse sind ein wichtiger Schritt, um Wertschätzung und Gleichbehandlung unabhängig von Religion oder Weltanschauung zu fördern.

-

Übung 14 (Modul 4.1)

Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 14 (Modul 4.1) im Workbook.

-

Religion und Weltanschauung x Nationalität und Migrationsgeschichte

Die vorangehende Übung sollte auch gezeigt haben: Diversitätsdimensionen wirken nie isoliert, sondern überschneiden sich. Religion und Weltanschauung stehen oft in engem Zusammenhang mit Migrationsgeschichte, Geschlecht, Alter oder sozialer Herkunft.

Ein Beispiel:

Ein Beispiel:

Aylin ist eine junge Muslimin und die erste Person in ihrer Familie, die studiert. Sie trägt ein Kopftuch, engagiert sich in der Studierendenvertretung und gilt in ihrem Umfeld als selbstbewusst und zielstrebig. In Seminaren wird sie jedoch immer wieder auf ihre Religion angesprochen – etwa, wie der Islam zu bestimmten gesellschaftlichen Fragen steht –, selbst wenn diese Themen nichts mit dem Seminarinhalt zu tun haben. Manche Kommiliton*innen ordnen ihre Argumente vorschnell als „religiös motiviert“ ein, während andere sie unbewusst als Repräsentantin „der Muslime“ ansehen. Gleichzeitig wird ihr Bildungserfolg häufig mit Bewunderung, aber auch mit Erstaunen kommentiert, weil sie „trotz Kopftuch so offen und aktiv“ sei.Dieses Beispiel zeigt, dass Diskriminierungserfahrungen häufig an der Schnittstelle mehrerer Diversitätsdimensionen entstehen – in diesem Beispiel sind das Religion, Geschlecht und soziale Herkunft. Eine diversitätssensible Hochschulkultur berücksichtigt solche Überschneidungen, um individuelle Erfahrungen sichtbar zu machen und faire Teilhabe zu ermöglichen.

„Take away“ und Challenge

- Religion und Weltanschauung sind zentrale

Bestandteile persönlicher Identität und gesellschaftlicher Vielfalt.

- Religionsfreiheit bedeutet, Glaube und Nicht-Glaube

gleichermaßen zu respektieren.

- Neutralität im Hochschulkontext heißt

Gleichbehandlung, nicht Unsichtbarmachung.

- Religiöse Vielfalt kann zu Perspektivwechsel,

ethischer Reflexion und sozialer Kompetenz beitragen.

- Dialog, Wissen und Offenheit sind die wirksamsten Mittel gegen Vorurteile und Missverständnisse.

Challenge Religion & Weltanschauung:

Achten Sie in den kommenden Wochen darauf, wie Religion und Weltanschauung in Ihrem Umfeld thematisiert werden, zum Beispiel bei Veranstaltungen, in den Medien oder in persönlichen Gesprächen. Werden bestimmte Perspektiven betont oder ausgeblendet?

- Religion und Weltanschauung sind zentrale

Bestandteile persönlicher Identität und gesellschaftlicher Vielfalt.

-

Zusatzmaterialien

Zusatzmaterialien - Good Practice Guide „Religiöse

Vielfalt lokal gestalten“ der Bertelsmann-Stiftung: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/good-practice-guide-religioese-vielfalt-lokal-gestalten-all-1

- ZDF-Dokumentation

„Macht der Götter – Weltgeschichte der Religionen“, https://www.zdf.de/video/dokus/macht-der-goetter-weltgeschichte-der-religionen-mit-christopher-clark-dokureihe-100/macht-der-goetter-weltgeschichte-der-religionen-der-goettliche-funke-wie-entstand-der-glaube-mit-christopher-clark-doku-100

- Religionsmonitor der

Bertelsmann-Stiftung: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/religionsmonitor

- Leitfaden „Religiöse

Vielfalt am Arbeitsplatz – Grundlagen und Praxisbeispiele“ der Antidiskriminierungsstelle

des Bundes, https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Leitfaeden/religioese_vielfalt_am_arbeitsplatz.html

- Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (fowid): https://fowid.de/

- Good Practice Guide „Religiöse

Vielfalt lokal gestalten“ der Bertelsmann-Stiftung: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/good-practice-guide-religioese-vielfalt-lokal-gestalten-all-1

-

-

-

Soziale Herkunft ist eine zentrale – oft unterschätzte – Dimension von Diversität. Gemeint sind familiäre Bildungswege, ökonomische Ressourcen, kulturelles Kapital, Wohn- und Lebenslagen sowie Netzwerkzugänge. Diese Faktoren prägen Bildungsentscheidungen, Studienbedingungen und Übergänge in den Arbeitsmarkt und das Gefühl von Zugehörigkeit. Im Hochschulkontext zeigt sich das vor allem bei der Studienfinanzierung (z.B. BAföG, Nebenjobs), beim Zugang zu Informationen (z B. Mentoring, Netzwerke), bei Wohn- und Pendelzeiten oder in der Passung zu akademischen Milieus. Eine diversitätssensible Hochschule erkennt diese ungleichen Startbedingungen an und gestaltet Strukturen, die faire Teilhabe ermöglichen.

-

-

Was meint „soziale Herkunft“?

Die soziale Herkunft beschreibt die gesellschaftliche Ausgangsposition, aus der ein Mensch in das Bildungssystem und in den Beruf startet (Mafaalani 2021). Sie wird wesentlich durch den Bildungs- und Berufsstatus der Eltern, das Einkommen und Vermögen des Haushalts, aber auch durch kulturelle und soziale Ressourcen geprägt. Dazu gehören etwa das Wissen über akademische Abläufe, der Zugang zu unterstützenden Netzwerken oder die Möglichkeit, sich in bestimmten Milieus selbstverständlich zu bewegen.

Diese Faktoren beeinflussen den Bildungsweg von der Grundschule bis zur Hochschule, und das oft nicht durch einzelne Hürden, sondern durch ein Zusammenspiel vieler kleiner Unterschiede, die sich im Verlauf addieren. Soziale Herkunft ist also kein einzelnes Merkmal, sondern ein Bedingungsgeflecht aus Chancen und Begrenzungen, das sich in Bildungserfahrungen, Erwartungen und Selbstbildern widerspiegelt (Blossfeld et al. 2015).

Typischerweise wirken verschiedene Dimensionen der sozialen Herkunft zusammen (Bargel/Bargel 2010):

- Informationszugänge:

Kinder aus akademischen Familien verfügen oft über mehr Wissen zu Studienwegen, Bewerbungsprozessen, Auslandsaufenthalten oder Finanzierungsmöglichkeiten. Für Erstakademiker*innen ist vieles davon Neuland; sie müssen Strukturen und Begriffe (z.B. „ECTS“, „Modulhandbuch“, „Bewerbungsschluss“) erst kennenlernen. - Finanzielle Spielräume:

Einkommen, Vermögen und Wohnsituation beeinflussen, wie frei Studierende ihre Entscheidungen treffen können. Dies betrifft z.B., ob sie unbezahlte Praktika absolvieren, in andere Städte ziehen, ein Auslandssemester planen oder Vollzeit studieren können. Wer keinen finanziellen Rückhalt hat, ist häufiger auf BAföG, Nebenjobs oder Studienkredite angewiesen und damit zeitlich bzw. finanziell stärker belastet. - Zeitbudget:

Nebenjobs, Care-Verpflichtungen oder lange Pendelzeiten schränken das verfügbare Lern- und Erholungszeitfenster ein. Zeitmangel wirkt sich direkt auf Studienleistungen, aber auch auf Möglichkeiten zur Vernetzung oder Engagement im Hochschulleben aus. - Milieupassung („Cultural

Fit“):

Hochschulen sind oft von unausgesprochenen sozialen Codes geprägt, z.B. wie man in Seminaren spricht, Fragen stellt oder sich „angemessen“ verhält. Wer diese Codes nicht kennt, kann sich zunächst fremd fühlen. Dieses „Hidden Curriculum“ beeinflusst Selbstvertrauen und Zugehörigkeitsgefühl und kann unbewusst Barrieren aufbauen. - Soziales Kapital / Netzwerke: Kontakte zu

Personen, die Wege in Stipendien, Praktika oder wissenschaftliche

Karrieren eröffnen, sind ein entscheidender Vorteil. Studierende ohne

solche Netzwerke müssen sich diese Zugänge erst selbst erarbeiten, oft mit

höherem Aufwand und Unsicherheit.

Soziale Herkunft wirkt somit nicht deterministisch, aber strukturell wirksam: Sie beeinflusst, wer sich ein Studium zutraut, wie Studienentscheidungen getroffen werden, und welche Unterstützung im Verlauf verfügbar ist. Eine diversitätssensible Hochschule erkennt diese Zusammenhänge an und schafft kompensierende Strukturen, etwa durch Mentoring, niedrigschwellige Beratung und finanzielle Brückenangebote.

- Informationszugänge:

-

Soziale Herkunft und Bildungswege an der Hochschule

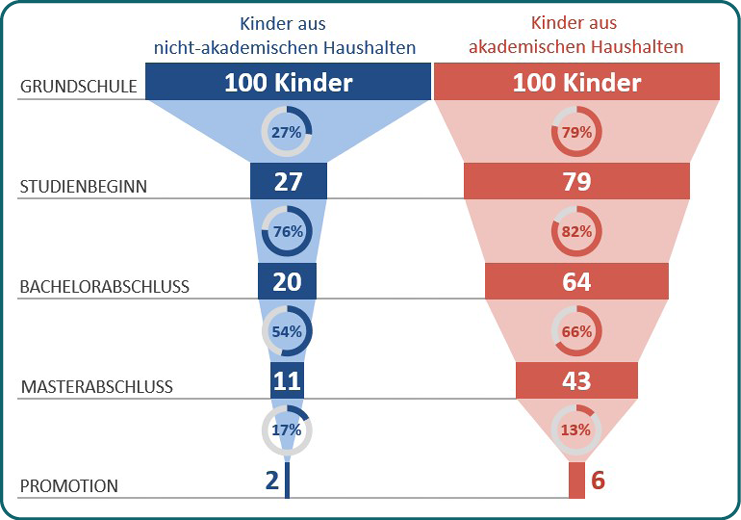

Der Bildungstrichter zeigt, wie stark Bildungsbeteiligung in Deutschland noch immer von der sozialen Herkunft abhängt (Stifterverband 2021). Ausgangspunkt sind jeweils 100 Kinder aus akademischen und nicht-akademischen Haushalten. Mit jeder Bildungsstufe – vom Studienbeginn bis zur Promotion – verengt sich der Trichter weiter, insbesondere für Kinder aus Familien ohne Hochschulerfahrung.

Quelle: https://www.tu-braunschweig.de/koordinierungsstellediversity/fokus2022/konzeptVon 100 Kindern aus nicht-akademischen Haushalten beginnen nur 27 ein Studium, während es bei den akademischen Haushalten 79 sind. Bis zum Bachelorabschluss erreichen noch 20 der Nicht-Akademikerkinder dieses Ziel, beim Masterabschluss 11, und zur Promotion schaffen es lediglich 2.

Zum Vergleich: Von 100 Akademikerkindern promovieren 6.Der Bildungstrichter verdeutlicht damit nicht individuelle Fähigkeiten, sondern strukturelle Unterschiede: Zugang zu Informationen, finanzielle Möglichkeiten, familiäre Unterstützung und kulturelle Erwartungshaltungen beeinflussen Bildungsentscheidungen erheblich (Kratz et al. 2022). Je weiter der Bildungsweg fortschreitet, desto stärker wirkt sich die soziale Herkunft aus – ein Effekt, den man als „kumulative Bildungsungleichheit“ bezeichnet. Bildungschancen verstärken sich also dort, wo bereits günstige Voraussetzungen vorhanden sind, und nehmen dort ab, wo strukturelle Barrieren bestehen.

Für Hochschulen bedeutet das: Chancengerechtigkeit entsteht nicht allein durch formale Zugänge, sondern durch gezielte Förderung, transparente Kommunikation und Unterstützung entlang des gesamten Studienverlaufs, von der Studienorientierung bis zur Promotionsphase.

-

Übung 15 (Modul 4.2)

Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 15 (Modul 4.2) im Workbook.

-

Soziale Herkunft im Hochschulalltag – Handlungsperspektiven

Soziale Herkunft wirkt nicht nur beim Zugang zur Hochschule, sondern begleitet Studierende auch im Studienverlauf und im alltäglichen Miteinander. Unterschiede in ökonomischen Ressourcen, Vorerfahrungen, Selbstverständnis und Sprache prägen, wie Menschen sich im akademischen Raum bewegen und wie sie wahrgenommen werden. Herkunftssensible Hochschulen nehmen diese Unterschiede bewusst wahr, ohne sie zu stigmatisieren.

Dabei geht es nicht um Sonderförderung für bestimmte Gruppen, sondern um faire Ausgangsbedingungen und die Anerkennung vielfältiger Bildungsbiografien. Eine solche Perspektive erkennt Leistung nicht nur in Noten oder Abschlüssen, sondern auch im Überwinden struktureller Hürden, was auf drei Ebenen möglich ist:

Strukturelle Ebene – Rahmenbedingungen schaffen

Strukturelle Ebene – Rahmenbedingungen schaffenSoziale Herkunft zeigt sich häufig in den materiellen und organisatorischen Rahmenbedingungen des Studiums. Herkunftssensible Hochschulen schaffen faire und transparente Strukturen, die Teilhabe erleichtern, z.B. durch:

- Abbau finanzieller Barrieren:

Ausbau von Stipendien und Nothilfefonds, professionelle BAföG-Beratung, Vergütung von Pflichtpraktika - lexible Studienorganisation:

Rücksicht auf Erwerbstätigkeit, Pendelzeiten oder Care-Verpflichtungen bei Fristen, Anwesenheitspflichten und Prüfungsterminen

Kulturelle Ebene – Zugehörigkeit fördern

Kulturelle Ebene – Zugehörigkeit fördernStudieren heißt auch, sich in einer akademischen Kultur zurechtzufinden. Herkunftssensible Hochschulen reflektieren diese Kultur kritisch und gestalten sie offener, z.B. durch:

- Erhöhung der Sichtbarkeit

unterschiedlicher Bildungsbiografien:

Lehrende, Mitarbeitende und Studierende mit nicht-akademischem Hintergrund werden als Vorbilder sichtbar gemacht. - Förderung offener Kommunikation:

Fragen und Unsicherheiten sollen geäußert werden dürfen, ohne dass sie als „mangelnde Eignung“ interpretiert werden.

Individuelle Ebene – Haltung und Sensibilität

Individuelle Ebene – Haltung und SensibilitätAuf individueller Ebene geht es um die Bereitschaft, eigene Wahrnehmungs- und Bewertungsschemata zu hinterfragen und aktiv Barrieren abzubauen, z.B. durch:

- Selbstreflexion:

Welche Vorstellungen habe ich davon, wer „typisch Studentin oder Student“ ist, und wem passe ich dieses Bild unbewusst an? - Empathie und Verständnis:

Unterschiedliche Wege ins Studium anerkennen; Leistung zeigt sich auch darin, unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu sein - Niedrigschwellige Unterstützung:

Proaktive Ansprache, transparente Erwartungen, Mentoring und regelmäßiges Feedback schaffen Vertrauen und Zugehörigkeit.

Herkunftssensibilität bedeutet letztlich, soziale Herkunft nicht als Defizit, sondern als Teil menschlicher Vielfalt zu begreifen und die Strukturen so zu gestalten, dass Herkunft nicht über Erfolg oder Scheitern entscheidet.

- Abbau finanzieller Barrieren:

-

Wichtig ist:

Wichtig ist:Herkunftssensibilität beginnt dort, wo wir Routinen hinterfragen und Strukturen so gestalten, dass sie niemanden ausschließen.

-

Unbewusste Vorurteile / Stereotype im universitären Kontext

Auch in Bezug auf soziale Herkunft wirken unbewusste Denkmuster. Viele Menschen verbinden bestimmte Sprache, Kleidung, Auftreten oder Bildungswege automatisch mit Vorstellungen über Leistung, Intelligenz oder Ambition. Solche Stereotype entstehen durch Erfahrungen, Medienbilder und gesellschaftliche Erzählungen darüber, „wer an eine Hochschule gehört“.

-

Übung 16 (Modul 4.2)

Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 16 (Modul 4.2) im Workbook.

-

Soziale Herkunft x Nationalität und Migrationsgeschichte

Unbewusste Vorannahmen wirken oft nicht isoliert, sondern überlagern sich an mehreren Dimensionen sozialer Differenz. Besonders deutlich wird das, wenn soziale Herkunft und nationale oder kulturelle Zuschreibungen zusammenwirken, also wenn Menschen gleichzeitig über ihren Bildungsweg und über ihre vermeintliche „kulturelle Zugehörigkeit“ eingeordnet werden.

Ein Beispiel:

Ein Beispiel:

Aylin und Jonas studieren beide im dritten Semester. Aylin ist die erste in ihrer Familie, die studiert. Ihre Eltern sind vor zwanzig Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen und führen heute ein kleines Restaurant. Aylin hat vor dem Studium eine Ausbildung gemacht, arbeitet 15 Stunden pro Woche im Nebenjob und pendelt täglich zur Hochschule. Jonas kommt aus einer Akademikerfamilie, lebt in einer Studierenden-WG und wird finanziell von seinen Eltern unterstützt. In einem Seminar diskutieren beide engagiert mit. Nach der Sitzung sagt der Dozent zu Jonas: „Man merkt, dass Sie aus einem gebildeten Elternhaus kommen.“ Zu Aylin sagt er nichts, obwohl sie inhaltlich ebenso fundiert argumentiert hat und den gleichen Punkt sogar zuerst eingebracht hatte. Einige Kommiliton*innen beschreiben Aylin später als „ehrgeizig, aber manchmal unsicher“. Jonas hingegen gilt als „souverän und reflektiert“.Dieses Beispiel zeigt, wie soziale Herkunft und nationale oder kulturelle Zuschreibungen ineinandergreifen:

- Aylin wird aufgrund ihres Namens und familiären

Hintergrunds nicht nur sozial, sondern auch ethnisch oder kulturell anders

verortet. Ihre Kompetenz wird weniger selbstverständlich mit „Bildung“ oder

„Akademikertum“ assoziiert.

- Jonas hingegen profitiert von positiven Vorannahmen

über „akademische Passung“ – eine unsichtbare, aber wirksame Form des Vorteils.

Solche intersektionalen Biases entstehen nicht aus bewusster Diskriminierung, sondern aus unreflektierten gesellschaftlichen Bildern darüber, wer als „typisch akademisch“ gilt.

Ein diversitätssensibler Umgang bedeutet, diese Verflechtungen wahrzunehmen:

- Wer bekommt spontanes Vertrauen, wer muss sich erst „beweisen“?

- Welche Merkmale (Name, Sprache, Auftreten) lösen unbewusst Vorstellungen über Bildung, Intelligenz oder „Kultur“ aus?

- Wie kann im Hochschulkontext aktiv gegengesteuert werden, z. B. durch Feedback, transparente Kriterien und Sensibilisierung für implizite Wahrnehmungsmuster?

- Aylin wird aufgrund ihres Namens und familiären

Hintergrunds nicht nur sozial, sondern auch ethnisch oder kulturell anders

verortet. Ihre Kompetenz wird weniger selbstverständlich mit „Bildung“ oder

„Akademikertum“ assoziiert.

-

„Take away“ und Challenge

- Soziale Herkunft prägt Bildungschancen – von der

Einschulung bis zur Promotion.

- Herkunft ist Teil menschlicher Vielfalt, keine

Defizitkategorie.

- Leistung zeigt sich nicht nur in Noten, sondern

auch im Überwinden struktureller Hürden.

- Unbewusste Vorurteile beeinflussen Wahrnehmung,

Kommunikation und Entscheidungen.

- Herkunftssensible Hochschulen erkennen ungleiche Startbedingungen an, ohne sie zu stigmatisieren.

Challenge Soziale Herkunft:

Beobachten Sie in den kommenden Wochen Ihre eigene Arbeitsumgebung: Wo werden Unterschiede in sozialer Herkunft sichtbar, etwa in Sprache, Verhalten, Erwartungen oder Teilhabechancen? Welche Routinen, Abläufe oder Kommunikationsformen setzen stillschweigend bestimmte Voraussetzungen voraus, zum Beispiel in Bezug auf Zeit, Geld oder Vorwissen?

- Soziale Herkunft prägt Bildungschancen – von der

Einschulung bis zur Promotion.

-

Zusatzmaterialien

Zusatzmaterialien - Initiative

arbeiterkind.de: https://arbeiterkind.de/

- MDR-Dokumentation „Das

falsche Versprechen vom Aufstieg: You can win if you want?“: https://www.ardmediathek.de/video/das-falsche-versprechen-vom-aufstieg/das-falsche-versprechen-vom-aufstieg-you-can-win-if-you-want/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MjA0MC80OTE2NzAtNDcxNzE4

- SWR-Dokumentation

„Unsichtbares Erbe – Über die Chancengerechtigkeit in Deutschland“:

- Nationaler

Bildungsbericht: https://www.bildungsbericht.de/de

- Netzwerk „Chancen“: https://www.netzwerk-chancen.de/

- Initiative

arbeiterkind.de: https://arbeiterkind.de/

-

-

-

Geschlecht ist eine zentrale Dimension von Diversität und zugleich eine, die häufig mit stereotypen Vorstellungen verknüpft ist. Dabei umfasst Geschlecht weit mehr als die Kategorien „männlich“ und „weiblich“. Es beinhaltet sowohl biologische Aspekte als auch soziale, kulturelle und individuelle Identitätsmerkmale sowie gesellschaftliche Zuschreibungen.

Im Hochschulkontext prägt Geschlecht viele Bereiche des universitären Alltags - von Studienwahl und Karrierewegen über Sichtbarkeit bis zu Macht- und Einflussstrukturen. Zugleich wirken gesellschaftliche Rollenbilder und strukturelle Ungleichheiten fort. Diese Lerneinheit lädt dazu ein, Geschlecht als vielschichtiges Konstrukt zu verstehen, eigene Vorannahmen zu reflektieren und Ansätze für eine geschlechtersensible und inklusive Hochschulkultur zu entwickeln. -

Unterschied zwischen biologischem und sozialem Geschlecht (Sex vs. Gender)

Sex und Gender: Warum es wichtig ist, zu unterscheiden

Wenn es um Geschlecht geht, denken viele Menschen zunächst an „männlich“ oder „weiblich“. Doch diese Einteilung greift zu kurz. Für ein differenziertes Verständnis ist die Unterscheidung zwischen biologischem Geschlecht (Sex) und dem sozialen bzw. kulturellen Geschlecht (Gender) zentral. Diese Begriffe helfen, besser zu verstehen, wie vielfältig geschlechtliche Identitäten tatsächlich sind und warum die Unterscheidung relevant ist, wenn wir über Gleichstellung, Inklusion und diskriminierungsfreies Handeln sprechen.

Sex

Der englische Begriff sex bezieht sich auf das biologische Geschlecht, das bei Geburt anhand körperlicher Merkmale wie Genitalien, Chromosomen und Hormonen zugewiesen wird. Dieses System unterscheidet meist zwischen „männlich“ und „weiblich“ oder das Feld wird frei gelassen („kein Eintrag“). Seit 2018 besteht außerdem die Möglichkeit im Geburtenregister „divers“ einzutragen. Dies geschieht, wenn das Kind nicht eindeutig männlich oder weiblich, sondern (z.B. genetisch, hormonell oder anatomisch) „intergeschlechtlich“ ist, was bei ca. 0,01% aller Geburten in Deutschland der Fall ist.

Gender

Gender bezeichnet das soziale und kulturelle Geschlecht, also die durch Gesellschaft und Kultur geprägten Rollenbilder, Erwartungen und Verhaltensweisen, die Menschen aufgrund ihres (vermeintlichen) Geschlechts zugeschrieben werden. Gender ist kein festes Merkmal, sondern ein dynamisches Konstrukt, das sich über Zeit, Raum und individuelle Identität hinweg verändern kann.

Warum ist das relevant im Hochschulkontext?

Die Unterscheidung von Sex und Gender ist entscheidend für ein tieferes Verständnis von geschlechtlicher Vielfalt. Sie ermöglicht eine differenzierte Auseinandersetzung mit Themen wie Gleichstellung, Diskriminierung oder geschlechterbezogenen Ungleichheiten, etwa in Bezug auf Studienwahl, Karrierechancen, Betreuungspflichten oder Teilhabe. Wer sich dieser Differenz bewusst ist, kann gezielter zu einem inklusiven und diskriminierungssensiblen Hochschulumfeld beitragen.

-

Geschlechtervielfalt und Selbstbezeichnungen

Cis(gender) (lat. cis: diesseits)

Eine Person wird als cisgeschlechtlich (kurz: cis, von lat. cis = „diesseits“) bezeichnet, wenn ihre Geschlechtsidentität mit dem Geschlecht übereinstimmt, das ihr bei der Geburt zugewiesen wurde und gesellschaftlich, als ihr Geschlecht wahrgenommen wird.Inter*/Intergeschlechtlichkeit

Intergeschlechtlichkeit beschreibt eine biologische Vielfalt im Geschlecht, bei der Menschen mit anatomischen, hormonellen oder chromosomalen Merkmalen geboren werden, die nicht eindeutig als männlich oder weiblich klassifiziert werden können. Intergeschlechtliche Menschen erfahren häufig Diskriminierung und Missverständnisse. Deshalb ist es besonders wichtig, im Umgang mit intergeschlechtlichen Personen eine respektvolle Haltung zu wahren und inklusive Sprache zu verwenden.Nicht-binär (lat. bina: doppelt, paarweise) englisch: nonbinary